-

다른 이름

입고(立鼓)

-

정의

궁중의 조회와 연향에서 전정헌가에 편성해 연주한 아악기로, 네 마리 호랑이 형상 받침대에 올린 크고 화려한 북.

-

요약

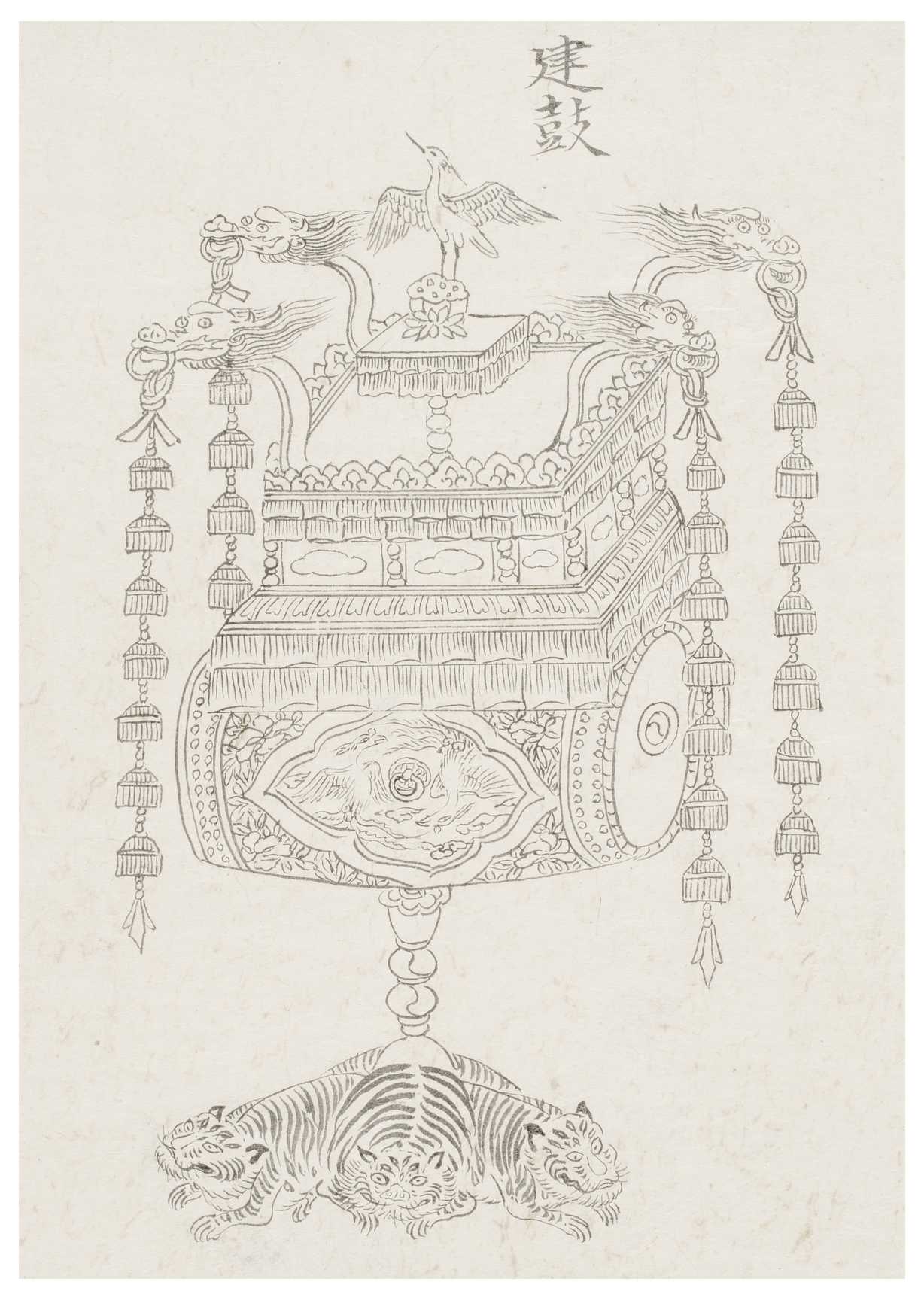

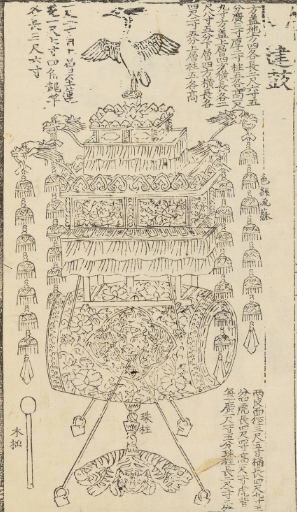

고려 예종 11년(1116)에 송(宋)으로부터 대성아악(大晟雅樂)을 연주하는 아악기의 하나로 유입되어 아악 연주에 사용되었다. 조선시대에는 전정헌가(殿庭軒架)에 편성되어 조회(朝會)ㆍ연향(宴享) 등에 사용되었다. 보통 전정헌가의 북쪽 중앙에 남향 또는 북향으로 설치하였는데 북쪽을 바라보았을 때 건고를 가운데 두고 왼쪽(서쪽)에 삭고(朔鼓), 오른쪽(동쪽)에 응고(應鼓)를 함께 배치하였다. 네 마리의 호랑이가 네 방향을 향하여 엎드린 형상을 한 받침대에 기둥을 세우고 그 위에 큰 북을 얹은 형태로, 북 위에는 두 층으로 올린 방개, 용머리 형태의 용간, 백로 등을 장식하였다. 북면을 북채로 쳐서 연주한다.

-

유래

건고는 북송(北宋)의 진양(陳暘, 1068~1128)이 저술한 『악서(樂書)』에서 『예기(禮記)』 「명당위(明堂位)」를 인용하여 언급된 북이다. 진양에 따르면 “은나라의 북은 영고(楹鼓)”로, 이는 기둥[楹: 영]이 있다는 뜻에서 유래하였으며, 한 개의 기둥을 세우고 그 위에 네모난 틀을 만들어 북을 기둥 끝에 꿰어 세운 형태였다. 위ㆍ진 시대 이후에는 이러한 상(商: 은)나라의 제도를 복구하여 북을 세워두고 건고라 불렀다. 수ㆍ당 시대에서는 건고의 장식이 더욱 화려해져, 기둥 위에는 날갯짓하는 백로를 얹고, 그 아래에는 두(斗: 기둥 위의 네모진 나무)와 방개(方盖: 네모진 뚜껑)를 포개어 구슬발을 드리우고 붉은빛과 자줏빛의 비단 휘장을 둘렀다. 또한 네 귀에는 용머리를 장식한 네 개의 장대를 세워 유소(流蘇)와 구슬을 늘어뜨리고, 오색 깃으로 꾸몄으며, 중앙 장대의 꼭대기에는 백로를 장식하였다. 건고의 좌우에는 비고(鼙鼓)와 응고라는 두 개의 작은 북을 두었다.

< 진양의 『악서』 「악도론」 ‘아부’에 수록된 건고 ©국립국악원 >

또한 『시경(詩經)』의 “응고ㆍ전고(田鼓)ㆍ현고(縣鼓)를 연주하였다.”라는 기록에 따라, 주나라에서는 건고 대신 현고 옆에 응고와 전고를 배치하였던 것으로 보인다. 따라서 건고는 은나라의 영고(楹鼓)에서 비롯된, 세워서 연주하는 북으로 위ㆍ진 이후 건고라 불렀으며, 수ㆍ당 시대에는 화려한 장식과 좌우에 작은 북을 갖춘 형태로 발전하였다.

-

내용 및 구성

○ 구조와 형태 ㆍ방개(方蓋): 북통 위에 두 층으로 올린 입방형의 장식 덮개. 아래쪽에는 붉은색, 푸른색의 비단 휘장을 늘어뜨리고, 방개의 사면에는 구름ㆍ꽃ㆍ연꽃무늬 등으로 장식한다. ㆍ용간(龍竿): 방개의 아래층 네 귀퉁이에 꽂아 놓은 용의 머리가 조각된 긴 대 ㆍ연좌(蓮座): 방개 위층에 올린 연꽃 모양의 받침대 ㆍ백로(白鷺): 연좌 위에 올린 비상하는 백로 조각품 ㆍ주주(珠柱): 구슬모양을 새겨놓은 나무 기둥 ㆍ북통과 북면: 북통 양쪽 북면에는 쇠고리가 달려 있다. 북통 색깔은 검붉은 자주색이고 양쪽 북면의 중앙에는 삼태극 문양을 그려 넣었다. 북면의 가장자리에는 청ㆍ홍ㆍ흑ㆍ녹ㆍ황의 오색 무늬가 있다. ㆍ사호(四虎): 네 마리의 호랑이가 네 방향을 향하여 엎드린 형상을 한 받침대. 나무호랑이 받침대의 중앙을 뚫어 주주를 꽂아 세운다. ㆍ목퇴(木槌): 북채. 나무로 만든 채 ㆍ색사유소(色絲流蘇): 색실로 만든 일곱 개의 매듭. 용의 입 위치로부터 늘어뜨린다. ㆍ채주(彩珠): 고운 빛깔의 구슬 ㆍ장경(長鏡): 채주의 끝부분에 달린 긴 거울 장식품 건고는 세워 놓은 북이라는 뜻에서 입고라고도 한다. 네 마리의 호랑이가 네 방향을 향하여 엎드린 형상을 한 받침대 위에 기둥을 세우고 그 위에 큰 북을 얹은 형태로 만들어진다. 북 위에는 네모난 상자 모양의 방개를 두 층으로 쌓고, 그 위에 연꽃 조각을 올린 뒤 비상하는 백로 한 마리를 장식한다. 방개의 네 귀퉁이에는 용머리 모양의 용간을 꽂고, 용의 입에서는 색사유소를 드리우며, 고운 빛깔의 구슬 등으로 장식한다. 받침대는 네 마리의 호랑이가 네 방향을 향하여 엎드린 형상으로 만들어지며, 중앙에는 기둥을 꽂을 수 있도록 구멍을 뚫는다. 북통 양쪽 북면에는 쇠고리가 달려 있고, 북통 색깔은 모두 검붉은 자주색이며, 중앙에는 삼태극 문양을, 가장자리에는 청ㆍ홍ㆍ흑ㆍ녹ㆍ황색의 오색 무늬를 그린다. 나무로 만든 북채로 한쪽 북면을 친다. ○ 제작법 북을 제작하는 일반적인 순서에 따라, 북통의 재료가 되는 나무를 고르고, 북통을 만들고, 가죽을 다루어 북을 메우고, 색을 칠하고, 북틀과 장식을 만든다. ○ 용도 궁중 조회악과 연향악의 전정헌가에 편성된다. ○ 악기 연주법 건고는 항상 삭고ㆍ응고와 함께 한 짝을 이루어 배치된다. 북쪽을 바라보았을 때 건고를 가운데 놓고 왼쪽(서쪽)에 삭고를, 오른쪽(동쪽)에 응고를 진설(陳設)한다. 음악이 시작되면 삭고와 응고를 순서대로 치고 축을 두드린 후에 건고를 쳐서 마치 작은 북이 큰 북을 인도하는 것처럼 연주한다. ○ 역사적 변천 우리나라에서는 고려 예종 11년(1116)에 입고(立鼓)라는 이름으로, 송으로부터 대성아악을 연주하는 아악기의 하나로 유입되어 아악의 헌가에 편성되었다. 『세종실록』(1454) 「오례(五禮)」에 도설이 처음 보이고 『악학궤범(樂學軌範)』(1493)에서는 아악기의 하나로 상세하게 묘사되었다.

< 『세종실록』 「오례」 ‘가례서례’에 수록된 건고 ©국사편찬위원회>

< 『악학궤범』 「아부악기도설」에 수록된 건고 ©일본 호사문고 > -

의의 및 가치

건고는 궁중의 영화를 상징하는 가장 화려한 북이다. 건고는 조회와 연향에서 항상 삭고ㆍ응고와 함께 한 짝을 이루어 전정헌가에 편성되었다. 삭고나 응고는 건고에 수반되는 부수적인 북이며 세 개의 북이 한데 모여 있을 때 비로소 의례 음악의 의미가 완성되었다. 북통 위에 두 층으로 쌓아 올린 상자 모양의 방개, 그 위에 연꽃 좌대에서 비상하는 백로, 용간과 네 마리의 호랑이ㆍ모란꽃ㆍ연꽃ㆍ구름 등의 화려한 문양으로 장식한 건고는 종교적ㆍ주술적 의미와 상징성을 지닌 채 오랜 세월 동안 궁중 아악기로 사용되었다.

-

참고문헌

국립고궁박물관 편, 『왕실문화도감 궁중악무』, 국립고궁박물관, 2014. 국립국악원 편, 『국악기 실측 자료집 1』, 국립국악원, 2008. 국립국악원 편, 『악학궤범』, 국립국악원, 2011. 서한석 역주ㆍ김종수 감수, 『한국음악학학술총서 제11집: 역주 기사진표리진찬의궤』, 국립국악원, 2018. 송혜진 글 강원구 사진, 『한국 악기』, 열화당, 2001. 송혜진ㆍ박원모 글, 현관욱 사진, 『악기장ㆍ중요무형문화재 제42호』, 민속원, 2006. 이지선 해제ㆍ역주, 『한국음악학 학술총서 제10집: 조선아악기사진첩 건乾, 조선아악기해설ㆍ사진첩, 이왕가악기』, 국립국악원, 2014. 이혜구 역주, 『한국음악학학술총서 제5집: 신역 악학궤범』, 국립국악원, 2000. 진양 지음, 조남권ㆍ김종수 옮김, 『역주 악서 4』, 소명출판, 2014.

-

집필자

최선아(崔仙兒)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.