-

다른 이름

-

정의

대취타나 군례 등 행진 음악에 사용되는, 용 그림을 그린 북통을 허리에 메고 치는 타악기

-

요약

대취타의 중심 리듬을 이끄는 타악기이다. 그 기원은 고려시대부터 군대의 행진에 사용되던 행고에 있으며, 북통에 위엄을 상징하는 용을 그려 넣어 지금의 모습을 갖추게 되었다. 허리에 비스듬히 메고 양손에 채를 쥐고 연주하며, 웅장하고 절도 있는 소리로 행진의 기세를 더하는 역할을 한다.

-

유래

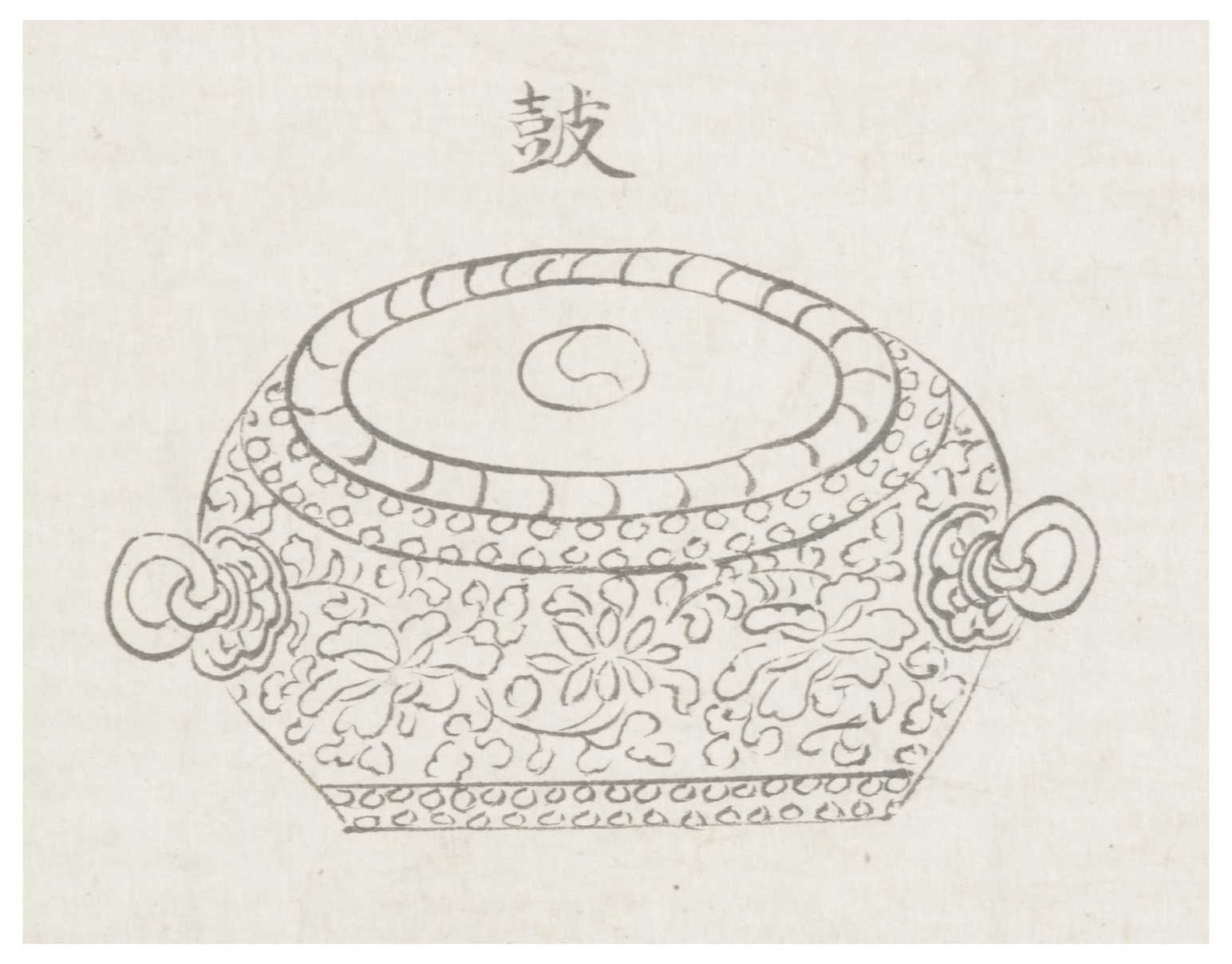

용고의 직접적인 유래는 고려시대 군대의 행진용 북이었던 행고이다. 서긍의 『고려도경』에는 고려 군대가 행진할 때 허리에 메고 치는 행고가 있었다고 기록되어 있다. 이러한 전통은 조선으로 이어져 『세종실록·오례』에도 허리에 멜 수 있도록 양쪽에 고리가 달린 북이 군대의 악기로 그려져 있어, 용고의 원형을 확인할 수 있다. 이 초기 형태의 북에는 아직 용 그림이 없었다.

< 『세종실록·오례』 「군례(軍禮)」 ‘병기(兵器)’ 고(鼓) © 『세종실록』 「태박산사고본」 45책 133권 52장 B면 「국편영인본」5책 359면 >

< <평양감사향연도> ©국립중앙박물관> -

내용

① 형태와 구조 용고는 크게 소리를 내는 북면, 울림통 역할을 하는 북통, 허리에 멜 때 끈을 거는 고리, 북을 치는 한 쌍의 북채로 구성된다. 북통 표면에는 구름 속을 나는 용의 모습이 화려하게 그려져 있다.

②제작법 북통은 전통적으로 속을 파낸 소나무 통나무로 만들었으나, 현재는 여러 쪽의 나무판을 이어 붙여 제작한다. 북면은 무두질한 소가죽을 사용하여 팽팽하게 메운다. 마지막으로 북통에 색을 입히고 용 문양을 그려 넣어 완성한다. 국립무형유산원에서 1981년 제작한 ‘북메우기’ 영상에 북의 제작과정이 담겨있다.

<북메우기. ©국립무형유산원>

③ 악기 연주법 흰 무명천을 고리에 꿰어 어깨에 걸치고, 북이 허리춤에 오도록 비스듬하게 맨다. 양손에 북채를 쥐고 오른손부터 시작하여 교대로 치는데, 팔을 머리 위까지 크게 들어 올렸다가 내리치며 절도 있고 힘 있는 소리를 낸다. ④ 연주악곡 현재는 군례 음악의 전통을 잇는 <대취타(무령지곡)>와 그 파생곡인 <별가락>, <국거리> 등에 편성되어 연주된다. ⑤ 역사적 변천과 전승 조선 전기, 군례에 쓰이던 행고는 점차 궁중 의례로 편입되어 <종묘제례악> 중 정대업의 춤에 의물로 사용되었다. 『악학궤범』에 따르면 이때의 북은 붉은 칠에 모란을 그려 넣어 화려함을 더했다. 조선 후기 군영 악대인 취고수가 체계화되면서 행고는 다시 군대의 중요 악기로 자리 잡았고, 특히 국왕의 친위부대인 용호영에서는 용 문양을 그려 넣은 화룡행고(畫龍行鼓)를 사용하여 왕의 위엄을 상징했다. 1895년 군사제도 개혁으로 군영 악대가 해체되면서, 행고를 포함한 취타 악기들이 궁중 음악 기관인 장악원으로 이관되었다. 이 과정에서 군대의 행고는 궁중 의례악인 대취타의 공식 악기로 정착하였고, 왕의 위엄을 상징하던 용 그림이 북의 표준 형태로 자리 잡으면서 용고라는 명칭이 20세기 초부터 정착된 것으로 보인다.

-

의의 및 가치

용고는 대취타의 장엄한 행진을 이끄는 리듬의 중심이라는 점에서 중요한 역할을 한다. 특히 고려시대의 실용적인 군용 북 '행고'가, 조선시대를 거치며 왕의 권위를 상징하는 '용'의 문양을 입고 국가의 공식 의례악기 '용고'로 정착한 과정은 이 악기의 역사적 가치를 잘 보여준다. 단순한 타악기를 넘어, 왕의 위엄과 군대의 기상이라는 시각적·청각적 상징성을 동시에 담고 있는 용고는 살아있는 한국의 의례 음악 문화를 대표하는 악기라 할 수 있다.

-

고문헌

『고려사』 『악학궤범』 『선화봉사고려도경』 『세종실록ㆍ오례』

-

참고문헌

김성혜, 「1711년 조선통신사 등성행렬도의 취타수 연구」, 『진단학보』 113, 2011. 이숙희, 「조선 후기 취고수 제도의 형성과 전개」, 『국사관논총』 105, 2004. 장경희, 「보물 제440호 통영 충렬사 팔사품(八賜品) 연구」 『역사민속학』 46, 2014

-

집필자

오지혜(吳䝷慧)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.