-

다른 이름

의취적(義嘴笛)

-

정의

아악을 연주할 때 사용하는 가로로 부는 관악기.

-

요약

삼국시대부터 등장하는 관악기로, 새의 부리처럼 돌출된 형태의 취구가 특징적이다. 오늘날까지 전승되고 있는 지(篪)는 고려 시대에 중국 송(宋)나라에서 전래 된 것이며, 유입 직후부터 제례악을 연주하는 데 사용되었다. 고려시대뿐 아니라 조선시대를 거쳐 현재에 이르기까지 궁중 행사에 수반되었던 아악 연주에 활용되고 있다.

-

유래

지는 예로부터 훈과 함께 형제애를 상징하는 악기로 유명했다[塤篪相和]. 삼국시대부터 등장하는 나오는 관악기로, 『삼국사기』「악지」의 백제악기 목록에 ‘지’가 기록되어 있으며, 고구려의 경우 의취적이라는 이칭으로 남아 있다.

-

내용

○ 역사적 변천과 전승 삼국시대의 지가 통일신라로 전승되었는지는 확증하기 어렵다. 통일신라 시대에는 최치원(857~?)의 『고운문집(孤雲文集)』에서 정치적으로 안정된 상황에 빗대어 훈과 함께 지가 언급되기는 했지만, 유물이나 다른 문헌 자료에는 등장하지 않는다. 고려시대에는 예종 11년(1116)에 송에서 보낸 대성아악에서 지가 확인된다. 이때부터 제례에서 아악을 연주할 때 편성되어 오늘날까지 지속되고 있으며, 아악 연주용 악기라는 정체성이 1,000여 년간 이어졌음을 확인할 수 있다. 즉 오늘날까지 이어지고 있는 지의 역사는 고려시대의 전통을 계승한 것이다. 조선시대에도 아악이 수반되는 사직ㆍ풍운뇌우ㆍ선농ㆍ선잠ㆍ우사ㆍ문묘 등에 제사를 올릴 때 지를 사용하였다. 또한 세종대의 조회와 회례, 영조의 71세[望八] 기념 연향처럼 일시적으로 아악이 사용된 궁중 행사에서도 지가 쓰였다.

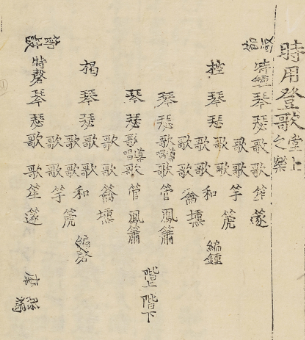

< 『악학궤범』 시용등가, 〈지〉 ©국립국악원 >

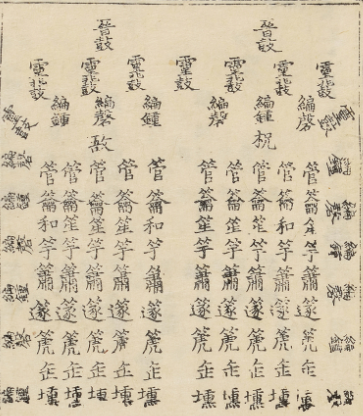

< 『악학궤범』 시용헌가, 〈지〉 ©국립국악원 >

대한제국 시기에는 조선 시대로부터 이어진 제례뿐 아니라 새로 제정된 하늘 제사에 따른 《환구제례악》을 연주하는 데까지 그 쓰임이 넓어졌다. 이후 경술국치로 인해 궁중의 제례가 축소되어 아악을 연주하는 제향으로는 문묘만 존속되면서, 일제강점기부터 현재까지 지는 《문묘제례악》을 연주하는 데 사용되고 있다. 아울러 근래에 복원된 《사직제례악》에도 편성된다.

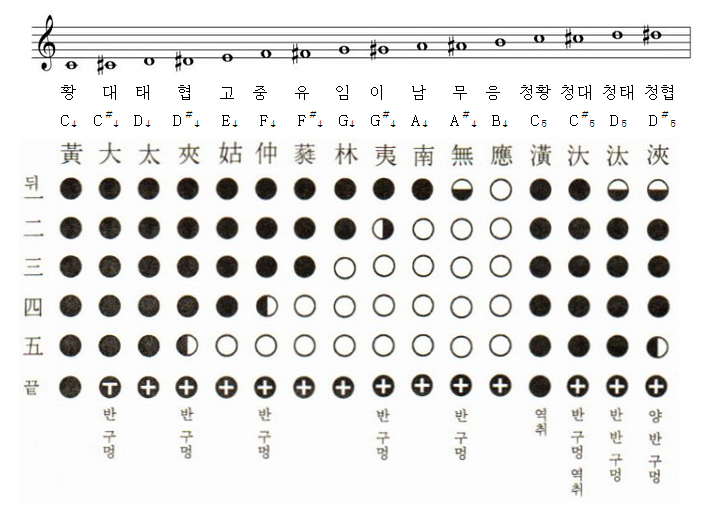

○ 구조와 형태 지의 모습은 소금(小笒)과 유사하지만, 취구(VR의 ‘부리’)는 단소처럼 U자형인 데에다 돌출된 형태여서 독특한 조합의 악기라고 할 수 있다. 취구 모양의 특성 때문에 가짜 새 부리를 지닌 젓대라는 뜻의 ‘의취적’이라는 이칭도 생겼다. 이러한 형태는 『악학궤범』에서부터 보인다. 길이 약 32cm의 대나무에 U자형 취구를 꽂고, 지공 다섯 개를 뚫는다. 제1공은 아래쪽에 있으며 제2ㆍ3ㆍ4ㆍ5공은 위쪽에 있다. 또한 관대 밑부분에 십자모양의 구멍, 즉 십자공(十字孔)을 추가하여 실제 연주에 활용한다. 조선시대까지만 해도 십자공이 있었던 다른 악기로 적(篴)이 있는데, 적에 뚫린 십자공은 실제 연주에 사용하지 않아서인지 오늘날에는 사라졌다. ○ 음역과 조율법 대나무 관대에 뚫린 지공 다섯 개와 십자공으로 한 옥타브 내의 열두 음[十二律, C4~B4]과 그 위 네 개의 음[四淸聲, C5, C#5, D5, D#5]까지 총 열여섯 음을 낼 수 있다. 즉, 한 옥타브 + 단3도 정도의 음역대를 구사한다. ○ 연주 방법 및 기법 단소처럼 아랫입술을 편 채 입김을 불어 넣으며 지공과 십자공을 막거나 열어서 연주한다. 입김을 보통 세기로 하지만, 옥타브 위의 네 음을 낼 때는 세게 부는 역취법(力吹法)을 쓴다. 지공의 수에 비해 내야 하는 음이 많으므로 손가락으로 완전히 막는 법 외에 반(1/2)을 막는 법도 부분적으로 활용한다. 제1공은 왼손 엄지, 제2공은 왼손 검지, 제3공은 왼손 중지, 제4공은 오른손 검지, 제5공은 오른손 중지, 십자공은 오른손 약지가 담당한다.

제1~5공과 십자공을 모두 막으면 황종(黃,C4), 제1~5공을 모두 막은 채 십자공을 반(1/2)만 막으면 대려(大,C#4), 제1~5공을 모두 막으면 태주(太,D4), 제1~4공까지 모두 막은 채 제5공을 반만 막으면 협종(夾,D#4), 제1~4공을 모두 막으면 고선(姑,E4), 제1~3공을 모두 막은 채 제4공을 반만 막으면 중려(仲,F4), 제1~3공을 모두 막으면 유빈(蕤,F#4), 제1~2공을 모두 막으면 임종(林,G4), 제1공을 모두 막은 채 제2공을 반만 막으면 이칙(夷,G#4), 제1공만 막으면 남려(南,A4) 소리를 낼 수 있다. 운지법을 정리하면 다음과 같다.

< 음계와 운지법 ©국립국악원 >

○ 연주악곡 《사직제례악》, 《문묘제례악》 ○ 제작 및 관리방법 대나무를 채취하여 그늘지고 바람이 잘 통하는 서늘한 곳에 보관한다. 이후 대나무에 열을 가해 진액을 빼낸 후 대나무를 곧게 편다. 이어 내경(內徑)과 지공을 뚫고 U자형 취구를 만들어 꽂은 후 대나무가 갈라지는 것을 방지하기 위해 명주실로 감는다.

-

의의 및 가치

지는 음 하나하나를 길게 뻗어내는 아악을 연주하는 악기로 전용되었다. 고려시대부터 본격화 된 이래로 조선시대와 일제강점기를 거쳐 현재에 이르기까지 1,000여 년 동안 아악 연주에 지속적으로 편성되었다는 측면에서 역사적인 가치가 있다. 한국 아악사의 노정과 함께한 관악기라는 의의를 지닌다.

-

고문헌

『고려사』 『국조오례의』 『대한예전』 『삼국사기』「악지」 『세종실록』「오례의」 『악학궤범』 『을유수작의궤』 『춘관통고』

-

참고문헌

『한국의 악기 2』, 국립국악원, 2016. 이혜구 역주,『한국음악학학술총서 제5집: 신역 악학궤범』, 국립국악원, 2000.

-

집필자

이정희(李丁希)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.