-

정의

-

요약

-

유래

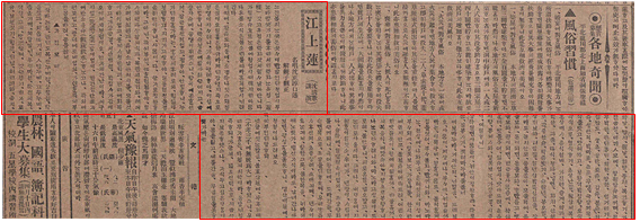

《강상련》은 이해조가 1912년 3월 17일부터 4월 26일까지 33회에 걸쳐 연재한 《심청가》 창본이다. ‘강상련’이라는 신소설식 표제 아래 ‘심청가(沈淸歌) 강연(講演)’이라는 부제가 있으며, ‘명창 심정순 구술(口述)’, ‘해관자(解觀子) 산정’이라는 설명이 부기(附記)되어 있다. 이 작품은 창 부분의 장단 표시가 생략된 소설본 형태로 광동서국ㆍ신구서림ㆍ대창서관ㆍ영창서관 등에서 활자본으로 널리 간행되기도 했다.

-

내용 및 구성

강상련은 ‘강(江) 위[上]의 연꽃[蓮]’이라는 뜻의 《심청가》 창본이다. 『매일신보』에 연재될 당시에는 창과 아니리가 구분된 상태에서 창 부분에 9개의 장단명이 표시되어 판소리 창본으로서의 성격이 명확히 부각되었으나, 이후 독서물 형태의 활자본으로 간행되면서는 장단 표시가 생략되었다. 충청도 서산 출신의 중고제 명창인 심정순의 판소리 창본이라는 점에서 고제(古制) 판소리의 특징을 담고 있다고 평가되며, 9개의 장단명 가운데 현행 명칭과 일치하지 않거나 지칭하는 내용이 다른 경우도 발견된다. 《강상련》은 28개 대목의 아니리와 58개 대목의 소리로 구성된 판소리 창본으로, 표기가 누락된 경우까지 고려하면 전체 아니리를 43개 대목으로 보기도 한다. 전반부 판소리 사설의 형식과 구성은 현행 박유전 제 《심청가》와 유사하나, 후반부 판소리 사설의 형식과 구성은 다소 차이가 있다. ‘범피중류’부터 ‘인당수 빠지는 대목’까지의 소리 대목 구분이나 장단이 현행 박유전 제와 유사한 데 반해, 후반부는 수궁 장면과 황성 궁궐 장면, 〈승상부인 작별〉이나 〈모녀 상봉〉과 같은 이른바 양반 취향의 소리 대목이 크게 확장되어 있다는 차이가 있다. 또, 〈부엌은 적막하고〉나 〈심청 자탄〉 등 일부 소리 대목에서는, 장단을 교체하지 않고 하나의 장단으로 소리를 길게 짜는 고제 판소리의 면모를 보여주기도 한다. 심봉사가 목욕하다가 읽어버린 물건을 아뢰는 장면이나 천자의 몽사 장면이 삽입된 대신, 현행 《심청가》의 〈추월만정〉이 들어있지 않다는 특징도 있다. 다만, 비교 대상이 될 만한 심정순의 《심청가》 음원이나 문헌이 충분하게 남아있지 않은 관계로, 이러한 특징이 과연 현재는 전승이 끊어진 심정순의 고제 《심청가》에서 비롯된 것인지, 이해조의 산정(刪定) 작업에 따른 결과인 것인지 단정하는 데 어려움이 있다. 강상련은 중모리ㆍ중중모리ㆍ자진모리ㆍ진양조ㆍ엇모리ㆍ평타령ㆍ평중모리ㆍ엇중모리ㆍ느린중모리의 9개 장단명을 통해 판소리 창본으로서의 음악적 특징을 드러내는데, ‘평타령’은 지금은 사용하지 않는 명칭이다. 마지막 부분에 등장하는 ‘우조’는 장단명이라기보다 악조(樂調)를 뜻하는 말로 보는 것이 적절하다. 장단 구성이 현행 판소리와 동일한지는 좀 더 검증이 필요하다.

-

의의 및 가치

《강상련》은 이해조가 판소리 명창이 구연한 사설을 개작하여 『매일신보』에 연재한 두 번째 작품으로, 충청도 지역을 대표하는 중고제 판소리 가문의 일원인 심정순의 《심청가》 사설 전문(全文)을 온전히 전한다는 점에서 판소리사적 의의를 지닌다. 특히 앞서 연재했던 《옥중화》와 달리, 창과 아니리를 구분한 다음 창 부분에 구체적인 장단 명칭을 부기함으로써 창본으로의 면모를 갖추었다는 점에 주목할 필요가 있다. 판소리의 대중적 인기를 고려하여 문학적 독서물 형태에서 음악적 창본 형태로의 연재 형식을 변화시킴으로써 결과적으로 판소리의 극장 공연에 따른 대중의 음악적 이해를 돕는 역할을 하였으리라 짐작된다. 다만, 이것이 심정순의 구연(口演) 내용 그대로를 전사(傳寫)한 것이 아니고, 이해조의 산정(刪定)이 더해진 작품이라는 점에서 현재로서는 그 정체나 전승 계보를 명확하게 단정할 수 없다는 한계가 있다.

-

참고문헌

배연형, 『판소리 소리책 연구』, 동국대학교 출판부, 2008. 성기숙 엮음, 『(매일신보 연재) 심정순 판소리 창본』, 연낙재, 2019. 신은주, 『판소리 중고제 심정순 가(家)의 소리』, 민속원, 2009. 이해조 산정, 황태묵ㆍ백진우ㆍ최성윤ㆍ최호석 역, 『강상련 주해』, 흐름, 2020. 송혜진, 「심정순(沈正淳) 창(唱) 심청가의 장단구성 특징」, 『정신문화연구』 34, 1988. 신은주, 「심정순 일가의 소리와 내포제 문화」, 『한국학연구』 35, 2010. 이보형, 「심정순(沈正淳)의 생애(生涯)와 예술(藝術)」, 『한국음악사학보』 18, 1997. 심정순 구술, 해관자 산정, 「강상련(江上蓮)」, 『매일신보』, 1912.3.17.~1912.4.26.

-

집필자

송미경(宋美敬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.