-

다른 이름

사조체(四調體) 삼조체(三調體)

-

정의

-

요약

-

유래

각조체격은 조선 초기에 거문고 연주의 정조(情調)에 대한 설명에서 비롯되었다. 남효온(南孝溫, 1454~1492)이 종친 이총(李摠, ?~1504)의 거문고 연주를 듣고 각 조(調)를 언급한 『추강집(秋江集)』 제1권의 「현금부(玄琴賦)」가 현재 확인할 수 있는 가장 오래된 기록이다. 이 시기에는 우조(羽調), 만조(慢調), 평조(平調), 계면조(界面調)의 사조(四調)를 구분했다.

우조는 장대하다. 항왕이 말을 몰고 명검을 허리에 울리며 큰 강 서쪽을 공격하니 견고한 성이 없는 듯하네. [羽調壯, 項王躍馬, 雄劍腰鳴, 大江以西, 攻無堅城.]

만조는 한가하다. 금리 선생 초당에는 낮 해가 긴데 아내가 잿불을 헤칠 때 토란과 밤 향기로운 듯하네. [慢調閒, 錦里先生, 艸堂日長, 山妻撥灰, 芋栗馨香]

평조는 조화롭다. 낙양 땅 삼월에 소자가 수레를 타고 온갖 꽃 우거진 속으로 고삐 풀고 천천히 가는 듯하네. [平調和, 洛陽三月, 邵子乘車, 百花叢裏, 信轡徐徐.]

계면조는 원통하다. 정영위가 고향을 떠났다 천년 뒤 비로소 돌아오니 즐비한 무덤 앞에 성곽만 의구하고 옛사람 사라졌네. [界面調怨, 令威去國, 千載始歸, 纍纍塚前, 物是人非.]

각조의 대표적인 정조로, 우조는 장(壯), 만조는 한(閒), 평조는 화(和), 계면조는 원(怨)을 꼽았고, 옛 인물들의 고사(古事)를 비유하여 각 정조를 설명했다. 1493년에 편찬된 『악학궤범』에도 각 곡목들을 설명할 때 평조, 우조, 계면조를 표시했다. 즉 각 악곡의 전개에서 정조 내지 풍격(風格)의 변화를 추구했던 것이다. 이후 이득윤(李得胤, 1553~1630)은 1620년에 발간한 『현금동문유기(玄琴東文類記)』에서 ‘사조체(四調體)’를 언급하면서, 평조, 우조, 계면조와 낙시조(樂時調)로 분류했다. 이렇게 조선 중기까지 거문고 악곡을 중심으로 정조를 논평하면서 네 가지 조(調)를 구분하여 사조체(四調體)란 용어를 사용하였다. -

내용

가객 김천택(金天澤, 1680경~?)은 1728년에 간행한 『청구영언(靑丘永言)』에서 우조를 34자로, 계면조를 34자로, 평조를 28자로 각 체격을 설명했다. 시조를 바탕으로 가곡창이 활발하게 불리면서 각조의 풍격을 시(詩)로 설명한 것이다.

이후 각조체격은 시기나 필자에 따라 분량의 차이가 있으나, 내용은 유사했다. 1763년에 김수장(金壽長, 1690~?)이 간행한 『해동가요(海東歌謠)』 //본에 ‘각조체격’이란 항목으로 각 조의 체격을 설명했다.

각조체격(各調體格)

평조는 순임금이 남훈전(南薰殿)에서 오현금을 타서 백성들의 노여움과 곡절을 풀어주니, 성률이 정대화평하다.

(평조 순어남훈전, 탄오현금, 해민온유 성률정대화평

平調, 舜御南薰殿, 彈五絃琴, 解民慍由, 聲律正大和平.)

우조는 항왕이 말을 달리며 큰 소리로 질타하면 모든 병사가 넋을 잃으니, 성률이 맑으면서 장하고 씩씩하다.

(우조, 항우약마, 암아질타, 만부혼비, 성률청철장려.

羽調, 項羽躍馬, 喑啞叱咤, 萬夫魂飛, 聲律淸澈壯勵.)

계면조는 왕소군(王昭君)이 한나라를 떠나 호지(胡地)로 들어갈 때 눈이 날리고 바람이 차니, 성률이 오열하고 애처롭다.

(계면조, 왕소군사한입호시, 설비풍한, 성률오열처창.

界面調, 王昭君辭漢入胡時, 雪飛風寒, 聲律嗚咽悽愴.)

옛 인물인 순임금, 항우, 왕소군의 고사에서 당시의 행적과 정조를 표현하며 각조의 체격을 설명한 것이다. 또한 박씨본 『해동가요』에서 평조는 “웅심화평(雄深和平)”으로, 우조는 “청장숙려(淸壯淑厲)”로, 계면조는 “애원처창(哀怨悽愴)”이라 하기도 했다. 정현석(鄭顯奭, 1817~1899)이 1865년에 간행한 『교방가요(敎坊歌謠)』에서도 그대로 설명했다..

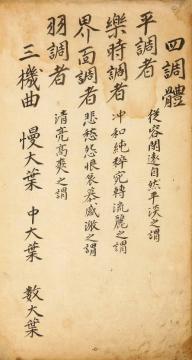

〈 평조 우조 계면조의 체격. ©서울대학교 규장각한국학연구원/중앙도서관 〉

그리고 안민영(安玟英, 1816~1885)도 1885년에 간행한 『금옥총부(金玉叢部)』에서 각조의 체격을 설명했다. 그가 설명한 각조체격은 김수장이 1763년에 설명한 자수보다 많으며, 선대 가객(歌客)들의 각조에 대한 내용을 수용하면서 더 풍성해졌다. 대개 평조의 체격은 평화롭고 밝으며 담담하고 차분하고, 우조의 체격은 맑은 소리의 굳세고 씩씩하며 장대한 규모를 느낄 수 있으며, 계면조의 체격은 슬프게 원망하는 듯하며 처량하고 구슬픈 느낌으로 표현되었다.

-

의의 및 가치

조선 전기의 사조체나 조선 후기의 각조체격이 논의된 것은 악곡이나 가곡의 연주에서 다양한 정조의 표현을 추구했기 때문이다. 또 조선 후기에 시가일도(詩歌一道)라는 인식에 따라 가사의 내용과 체격을 충분히 전달해야 한다고 생각했었다. 20세기부터는 판소리와 산조에서도 각조체격을 적용하여 악곡(樂曲)의 태(態)를 설명하고 있다. 이는 연주자의 연주를 위해 제시한 것이기도 하며, 감상자에게는 감상의 지침이기도 했다. 평조, 우조, 계면조의 각조체격은 우리의 전통 공연예술의 창작과 비평 영역에서 다룰 수 있는 개념으로서 의의가 있다. 한편 가곡의 가락별 정조를 언급한 ‘가지풍도형용(歌之風度形容)’이나 ‘각가체용이별부동지격(各歌體容異別不同之格)’도 관련지어 생각해 볼 수 있다.

-

고문헌

김수장, 『해동가요』 김천택, 『청구영언』, 1728. 남효온, 『추강집』, 1577.

-

참고문헌

안민영 저, 김신중 역주, 『역주 금옥총부』, 박이정, 2003. 유협 저 성기옥 역, 『문심조룡』, 지식을 만드는 지식, 2010. 김세중, 「악조의 정조: 조선 후기 음악의 각조체격」, 『한국음악학의 지평』, 황준연교수정년퇴임기념논문집간행위원회, 민속원, 2014. 김진희, 「이형상의 『지령록』 제6책에 쓰인 ‘평조․ 우조․ 계면조’의 의미」, 『동방학지』163집, 연세대학교 국학연구원, 2013. 백대웅, 「판소리에 있어서의 "우조" "평조" "계면조"」, 『한국음악연구』8집, 한국국악학회, 1979. 이규호, 「古時調 批評攷 : 時調의 風格考察을 兼한」, 『인문과학연구』 1, 대구대학교 인문과학연구소, 1982.

-

집필자

김영희(金伶姬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.