-

정의

-

요약

연음표는 가곡 선율 중 특정 부분의 음높이나 노래 선율에서 음과 음의 연결, 장단의 변화 등을 나타내기 위하여 사용한 11종의 부호를 가리킨다. 본래 ‘연음표’는 ‘앞 구절의 노랫말을 길게 끌다가 다음 구절로 연결 할 때, 쉬지 않고 바로 노랫말을 연결하라’는 의미를 지닌 부호 하나의 명칭이었으나, 오늘날에는 부호 11종 모두를 가리키는 명칭으로 사용된다.

-

유래

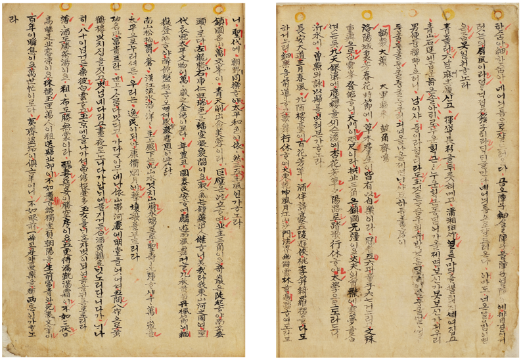

연음표는 주로 『가곡원류』와 그 이본들에 사용되었다. 1872년 박효관(朴孝寬, ?~?)·안민영(安玟英, 1816~1885) 등이 편찬한 『가곡원류』는 현재 국립국악원 소장본이 최선본(最善本)으로 알려져 있으나, 박효관 등은 국악원본을 완성하는 과정에서 일찍부터 연음표를 활용한 가집을 준비한 것으로 보인다. 국악원본 『가곡원류』보다 이른 시기에 만들어진 것으로 밝혀진 육당본과 프랑스본에 그 흔적이 드러난다. 이후 연음표는 국악원본의 이본인 『가곡원류』(하순일 편집본)·『협률대성(協律大成)』·『녀창가요록』(이혜구 소장본)·『女唱歌謠錄(동양문고본)』·『가곡원류』(하합본)·『가곡원류』(규장각본)·『가곡원류』(연대본)·『해동가보(海東歌譜)』(가람본)·『해동가보』(전북대본) 등에 활용되었다.

-

내용

연음표의 체계가 완성된 『가곡원류』 국악원본에는 열한 종의 부호가 사용되었으나, 각 부호의 명칭이나 기능을 설명하는 언급은 없다. 그러나 『가곡원류』 계통 가집 중 여창을 따로 모아 편찬한 『녀창가요록』(이혜구 소장본)에는 드는표·누르는표·막드는표·든흘림표·접어드는표·눌러떼는표·연음표·반각표·연음막드는표의 아홉 가지 부호와 각 부호의 이름이 실려 있다. 그리고 『가곡원류』 이본의 하나인 『협률대성』에는 드러내는표·눌러내는표·막내는표·가즌든흘림·홋든흘림·연음·장귀·반각표·볼떠러진장단표의 열한 가지 부호와 각 부호의 명칭이 소개되어 있다. 각 문헌의 연음표는 대체로 같은 내용을 보이지만, 몇몇 부호의 모양과 이름표기에 차이가 있다.

『가곡원류』나 『협률대성』의 부호 열한 종 중 세 가지 즉, 악곡의 제목을 표시하는 ‘제목표’, 악곡별로 다수의 노랫말을 기록할 때 각 수(首)의 처음을 표시하는 ‘두표’, 노랫말의 각 장(章) 초두(初頭)·이두(二頭)·일각(一脚) 등을 구분하는 ‘장귀’는 후대의 이본들에서 제외되기도 하였다.

지금까지 알려진 열한 종의 연음표는 각 부호의 음악적 특징에 따라서 세 부류로 구분될 수 있다. 첫째, 음의 높낮이와 관련된 부호이다. 드는표·막드는표·누르는표가 그것이다. 둘째, 음의 연결과 관계있는 연음표는 든흘림표·눌러떼는표·접어드는표·연음표이며, 셋째, 장귀·반각표·볼ᄯᅥ러진장단 등은 모두 기타의 정보를 나타내는 부호이다.

셋째 유형에 속하는 부호 중 ‘장귀’는 장(章)·초두·이두·일각 등 세 장 형식의 노랫말을 다섯 장 형식의 음악에 분배하기 위한 구분을 나타내며, ‘반각표’는 장단의 규칙적 반복에서 벗어나 다섯 점 단위의 반각을 추가하는 부호이다. 즉 중형시조나 장형시조에서 늘어난 사설을 노래 선율에 얹는 과정에서 발생하는 문제를 처리하기 위하여, 해당 사설을 반각 내에서 노래하도록 하는 부호이다. 마지막으로 ‘볼떠러진장단’은 『협률대성』에서 “반각을 먼저 연주하고 이어서 7점을 연주하면 부합한다”라고 설명하고 있으나, 현행 가곡에서는 유사한 사례를 찾아 볼 수 없다. 나머지 8~9종의 연음표 종류와 그 기능을 간단히 소개하면 다음 <표>와 같다. 이 표는 연음표가 사용되었지만, 각 부호에 대한 설명이 없는 『가곡원류』, 여창만 수록하였으나 각 부호의 명칭을 수록한 『녀창가요록』, 그리고 연음표에 대하여 비교적 상세한 설명도 추가하고 있는 『협률대성』의 연음표를 정리하고, 이혜구·송방송의 견해를 추가한 것이다.

『가곡원류』

연음표 활용 보기『여창가요록』

연음표 부호 명칭『협률대성』

연음표 부호 명칭이혜구의 해석 송방송의 해석 기능

누르는표

눌너ᄂᆡ는표 抑 㑣 낮은 음에서 높은 음으로 진행

졉어드ᄂᆞᆫ표

홋든흘님 우조: 㑲-太

계면: 黃-仲한 번 돌리는 꾸밈음

드ᄂᆞᆫ표

드러ᄂᆡ는표 揚 우조: 仲

계면조: 林음계 구성 상 비교적 높은 음으로 소리 냄 눌러ᄯᅦᄂᆞᆫ표 우조: 黃-太

계면: 黃-仲

막드ᄂᆞᆫ표

막ᄂᆡᄂᆞᆫ표 고음·저음 말고 평음 우조: 太

계면조: 仲낮거나 높지 않은 중간 음역에서 장식음 없이 꾿꾿하게 소리 내는 표

반ᄀᆡᆨ표

반ᄀᆡᆨ표

(*반각표)반각 즉 8박을 더 가(加)한 표 한 장단의 절반인 반각(5점)에 넣어 부름

(따라서 반각을 추가함)

든흘림표

가즌든흘님 고음·저음·고음의 연결 우조:㑣~太

계면조:㑣~仲두 번 이상 돌리는 꾸밈음 연음막드ᄂᆞᆫ표

연음표

연음 2음을 끊지 않고 連하는것 앞 구절 노랫말을 길게 끌다가 다음 구절의 첫 음으로 바로 연결 함

-

볼ᄯᅥ러진장단표

(隨勢而拍 先以半刻下以七點拍之則可以合符)- 이 표는 현행 가곡에서는 사용하지 않는 듯함.

(* 흐름에 따라 박을 짚는다. 먼저 반각을 치고 7점을 치면 부합한다.)

<표>에 보이는 연음표는 가곡 노래선율에서 일정한 위치에 주로 붙여진다. 연음표가 집중적으로 나타나는 곳은 각 장의 처음(초두·일각)과 이두이다. 가곡을 비롯한 우리나라 성악곡의 변주방법에서 가장 흔한 것이 노래의 처음 부분을 들거나 숙이거나 평으로 내는 것인데, 각 선율형의 머리에 해당하는 이 부분에 연음표가 집중되는 점은 이들 부호가 노래 선율의 들고·숙이고·평으로 내는 것을 지시하기 위한 기능임을 알 수 있다. 즉 연음표는 일반적인 가곡 곡조에서 변화가 나타나는 부분을 가자(歌者)에게 알려주기 위하여 고안된 것으로 보인다.

-

의의 및 가치

19세기 가곡 가창문화의 확산에 따라 음악적인 완성도를 높이고자, 노래 선율의 세부적인 표현까지 기록하기 위하여 박효관·안민영이 심혈을 기울여 고안한 것이 연음표이다. 『가곡원류』 계열 가집에 활용된 11종의 연음표 중 제목표·두표·장귀의 3종은 음악적인 기능을 나타내는 것이 아니고, 악보의 역할을 한 연음표는 8종이다. 박효관 등에 의하여 체계를 갖춘 연음표는 20세기 초 하순일(河順一, ?~?)에 의하여 조양구락부의 가곡 교육에도 활용되었고, 1930년대 아악부에서 가곡을 교육한 하규일(河圭一, 1867~1937)은 연음표를 확대하여 보다 섬세한 표현이 가능한 16종의 ‘발음표’를 활용하기도 하였다. 연음표는 1930년대 가곡 악보가 만들어지기까지 가곡의 교육과 전승과정에서 매우 중요한 역할을 담당한 기보법의 하나라는데 그 가치가 있다.

-

고문헌

『가곡원류(歌曲源流)』(규장각본) 『가곡원류(歌曲源流)』(연대본) 『가곡원류(歌曲源流)』(하순일 편집본) 『가곡원류(歌曲源流)』(하합본) 『녀창가요록』(이혜구 소장본) 『여창가요록(女唱歌謠錄)』(동양문고본) 『해동가보(海東歌譜)』(가람본) 『해동가보(海東歌譜)』(전북대본) 『협률대성(協律大成)』

-

참고문헌

권순회, 「『海東歌譜』(전북대 소장)의 性格」, 시조학논총 28, 한국시조학회, 2008. 신경숙, 「『가곡원류』 초기본 형성과정과 의미」, 한민족문화연구 36, 한민족문화학회, 2022 신경숙, 「19세기 가곡사(시조문학사) 어떻게 볼 것인가」, 한국문학연구 창간호, 고려대학교 민족문화연구원, 2000. 신경숙, 「하순일 편집 『가곡원류』의 성립」, 시조학논총 26, 한국시조학회, 2007. 이혜구, 「한국의 구기보법」, 한국음악연구, 국민음악연구회, 1957. 장사훈, 「가곡원류 해제」, 한국음악학자료총서 5, 국립국악원, 1981. 송방송, 「연음표의 문제점에 대한 고찰」, 근대로의 전화기적 음악양상 조선후기 편, 한국예술종합학교 전통예술원, 2003. 변미혜, 「사설에 따른 가곡선율의 변형(Ⅰ)」, 교수논총 4, 한국교원대학교, 1988.

-

집필자

김영운(金英云)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기