-

다른 이름

가곡보감전(歌曲寶鑑全)

-

정의

1928년 평양의 기성권번에서 60곡의 가곡, 가사, 시조, 잡가의 노랫말과 영산회상 양금보를 수록하여 음악 교재용으로 출판한 책.

-

요약

-

유래

19세기 이전 조선후기 가곡, 가사, 시조 등을 실은 가집으로는 김천택의 청구영언, 김수장의 해동가요, 박효관 안민영의 가곡원류가 있었다. 가집은 가곡, 가사, 시조의 노랫말을 적어 놓고 연음표와 같은 기보로서 보충하여 악보처럼 보고 노래를 전파했던 전통이 있다. 가곡보감은 20세기에 들어서서 가곡, 가사, 시조뿐만 아니라 서도잡가, 남도잡가, 경성잡가까지 기생의 음악교육에 필요한 여러 장르의 노래를 모아 넓은 범주의 개념으로 ‘가곡’이라 통칭한 노래집을 만들었다고 보여진다. 발행인 김구희(金龜禧)는 1901년 중추원 의관을 역임하고 평양에서 양잠회사를 운영하였으며 1905년에는 평양 사립 사숭학교에 의연금을 기부거나 『황성신문』의 구독자 명단에 납부자로 확인되고, 1908년 대한협회의 평양지회장을 맡기도 한 유지 인사로 추정된다. 기성권번은 평양에 자리 잡고 있던 최대 규모의 권번으로 산하에 교육 체계를 갖추고 학생을 모집하여 운영하는 제도를 두었기 때문에 평양기생학교라고 부르기도 했다. 서문에, 가곡보감은 예부터 지금까지 위인 시객(詩客)의 각종 가곡을 망라한 책이라고 하고 정음(正音) 정악(正樂) 방식을 수집하여 자침반 역할을 한다고 하여 그 취지를 밝혔다. 여기에서 정음, 정악이란 개념은 이미 1911년 세워졌던 ‘조선정악전습소’의 명칭에서 나오고 그곳에서 학습했던 커리큘럼인 가곡, 가사, 시조, 영산회상의 장르가 된 것과 맥락이 맞닿아 있다.

-

내용

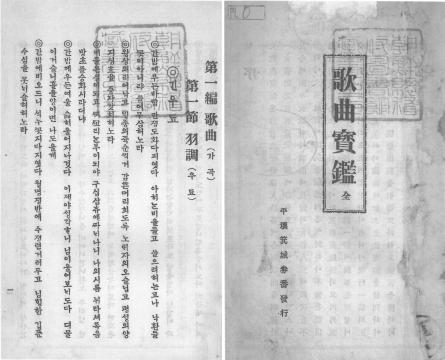

○ 편찬 정보 한지 평판 활자본 간행물로서 표지에 있는 제목은 ‘가곡보감 전(歌曲寶鑑 全)’이다. 판권기에 편집ㆍ발행 정보가 명시되어 근대적 간행물의 체계를 갖추고 있다. 발행일은 소화 3년(1928) 3월 28일이고 정가는 1원, 편집자는 김봉혁(金鳳爀), 저작 겸 발행자은 김구희(金龜禧)이며, 인쇄자는 강준빈(康駿彬), 인쇄소는 평양 일신활판소(一信活版所), 발행소는 평양기성권번(平壤箕城券番)이고 170쪽 분량이다. 본문의 가곡 가사 시조의 노랫말은 한글로 표기되어 있으며 가곡원류에서와 같은 연음표 등의 음악적인 기보는 일체 들어 있지 않다. 맨 뒤의 양금보 <영산회상>의 기보는 정간보인데, 10개, 6개, 12개 유형의 정간을 그려 만들었고 각 곡마다 장단 패턴을 표기해 놓았으며 정간 안의 선율은 구음으로만 표기하였고 시김새와 같은 별도의 기호가 없다. 또한 가곡의 명칭에서 <우조 두거>는 <우조들머리>로 쓰는 것처럼 한글식 표현을 쓰고 있는 점도 특이하다. 현재 국립중앙도서관에 소장되어 있다.

< 『가곡보감』 표지 - 국립중앙도서관 소장 『가곡보감』 원문. ©국립중앙도서관 >

< 가곡보감 서지정보. ©국립중앙도서관 >

○ 구성 및 세부 내용 가곡, 가사, 시조, 서도잡가, 남도잡가, 경성잡가까지 총 6편으로 구성되어 있으며 부록으로 《영산회상》(현악영산회상) 양금 악보가 수록되어 있다. 곡을 싣는 순서, 즉 목차의 구성은 편(編)으로 크게 장르를 나누고 절(節)로 조별 구분을 하였으며 그 아래 곡목을 넣는 체계적인 방식을 사용하였는데, 세부 목차를 보면 다음과 같다.

제1편 가곡 1절 羽調에 긴우됴 ․ 우됴들머리 ․ 드ᄂᆞᆫ우됴 ․ 우됴세ᄌᆡ치 ․ 우됴쇠는거 ․ 뒤집ᄂᆞᆫ우됴, 2절 界面에 계면(긴노ᄅᆡ) ․ 게면들머리 ․ 게면드는것 ․ 게면셋ᄌᆡ치 ․ 게면쇠ᄂᆞᆫ것, 3절 弄에 농(弄) ․ 뒤집ᄂᆞᆫ농, 4절 羽樂에 平羽樂(평우락) ․ 뒤집는우락, 5절 界樂에 界樂(락시됴), 6절 編(편)에 編(편), 7절에 太平歌(ᄐᆡ평가)

< 가곡보감 <1편 가곡>. ©국립중앙도서관 >

제2편 가사 1절 將進酒(장진쥬), 2절 勸酒歌(권쥬가), 3절 漁夫詞(어부사), (4절 없음) 5절 春眠曲(츈면곡), 6절 길ᄭᅮ낙, 7절 黃鷄詞(황게사) 8절 白鷗詞(ᄇᆡᆨ구사), 9절 想思別曲(상사별곡), 10절 處士歌(처사가), 11절 襄陽歌(양양가), 12절 竹枝詞(쥭지사) ․ 關山戎馬(관산융마) ․ 編樂(편락). 현재 전승 12가사에 비추어 보면, 수양산가와 매화가는 빠지고 장진주, 관산융마가 들어갔으며 편락을 가곡에 넣지 않고 가사에 넣은 점은 독특하다.

< 『가곡보감』 <2편 가사>. ©국립중앙도서관 >

제3편 시됴 1절 平時調(평시됴), 2절 時調(녀쳥딜님), 3절 時調(남쳥딜님), 4절 詞說時調(사셜시됴)와 罷讌曲(파연곡).

제4편 이하는 부록이라고 장을 나누어 세 지역의 잡가인데, 6편까지 서도잡가, 남도잡가, 경성잡가로 나누어 구성했다.

제4편 서도잡가 1절 山川草木(산쳔초목) ․ 사거리 ․ 즁거리 ․ 경사거리 ․ 긴방에타령 ․ 자닌방아타령 ․ 양산됴 ․ 긴난봉가 ․ 자진난봉가 ․ 사셜난봉가 ․ 경복궁타령 ․ ᄀᆡ셩난봉가 ․ 簡紙打鈴(간지타령) ․ ᄇᆡᄯᅡ락이 ․ 자진ᄇᆡᄯᅡ락이 ․ 도라지타령 ․ 수심가 ․ 수심가역금 ․ 公明歌(공명가) ․ 寧邊歌(녕변가)

제5편 남도잡가 1절 륙자ᄇᆡᆨ이, 2절 성주푸리, 3절 ᄉᆡ타령 ․ 4절 瀟湘八景(소샹팔경), 5절 短歌(단가), 6절 토기화샹 제6편 경성잡가 1절 로ᄅᆡ가락, 2절 유산가, 3절 적벽가, 4절 제비가 등인데, 경기잡가를 경성잡가라고 지칭하였다.

《영산회상》 악보

마지막으로 장을 구분하여서 현악영산회상의 양금악보를 실었다. 맨 앞에 양금도를 제시하고 10정간, 12정간, 6정간 등의 악보에 구음으로 선율을 표시하였다. 맨 앞에 조율된 양금도와 악곡의 선율을 맞춰서 구음과 율명과의 관계를 보면 다음과 같다.

각 곡 별로 전체 구성을 보면, 1절은 洋琴調(양금조)라고 하여 5장까지 싣고 2절은 上靈山加樂을 다시 1장에서 5장까지 싣고 다시 靈山會像 아래 1절 上靈山(상녕산), 2절 中靈山(둥녕산), 3절 細靈山(잔녕산, 10박자), 4절 三絃(삼현, 10박자), 5절 上絃(상현 6박자), 6절 道頭里(도드리), 7절 下絃(하현), 8절 念佛(념불, 6박자), 9절 打令(타령), 10절 軍樂(군악, 12박자), 11절 界面(게면, 12박자), 12절 兩淸道頭里(양쳥도도리, 6박자), 13절 羽調(우됴, 12박자) 등이다. 양금보 중 1절 <양금조> 와 2절 <상녕산가락>을 빼고 다음 순으로 나오는 <<영산회상>>은 12년 전에 출판된 활자본 조선음률보(1916)와 악곡 구성과 순서, 장단과 정간체제, 장 수 등을 다음과 같이 비교할 수 있다.

< 『가곡보감』 부록 《영산회상》 양금 악보. ©국립중앙도서관 > -

의의 및 가치

20세기에 편찬된 『가곡보감』은 19세기 이전에 편찬된 『청구영언』, 『해동가요』, 『가곡원류』와는 달리 비교적 현대에 편찬된 가집으로서 가곡, 가사, 시조뿐만 아니라 서도잡가, 남도잡가, 경성잡가까지 실어 놓아 가곡의 범주를 넓게 하였다. 또한 19세기 이전의 가집은 그 수요자가 불특정이지만 가곡보감은 기성권번이라는 특정한 기관에서 교육을 목적으로 발행했다는 점에서 의의가 있다. 정악 계통의 음악이 대표적인 기생 교육 기관에서 교육용 커리큘럼으로 사용되었다는 것을 의미한다. 또한 1920년대 당시의 가곡 가사 시조 잡가의 전승 현황을 자세히 볼 수 있는 자료이고 특히 문예사 관점에서는 잡가집(雜歌集)으로도 볼 수 있으며 또한 기생학교에서 정식으로 체계적인 교육을 받았음을 증명할 수 있는 자료로서 가치가 있다.

-

참고문헌

강경호, 「20세기초 전통가곡 문화의 변화상과 공연의 실제(2)-1920년대 전후 연행된 가곡창 자료들을 중심으로-」, 『반교어문연구』 44, 반교어문학회, 1916. 김수현, 「선교장 소장 악보 현금보 초 연구」, 장서각 39, 한국학중앙연구원, 2018. 김태웅, 「20세기 초 가곡 문화의 변모와 활자본 가집 편찬의 양상- 대동풍아를 중심으로-」, 시조학논총 47, 한국시조학회, 2017. 김태현, 「20세기 초 가집 가곡보감의 편찬 양상과 시가사적 의미 연구」, 경상국립대학교 석사논문, 2025. 김하늬, 「가곡보감 수록 <영산회상전> 연구」, 동양음악 54, 서울대학교 동양학연구소, 2023. 신현규, 「기성권번(箕城券番)의 『가곡보감(歌曲寶鑑』(1928) 서지 연구」, 『근대서지』 7, 근대서지학회, 2013. 신현규, 「일제강점기 기생의 권번시조 연구 『조선미인보감』(1918년)과 『가곡보감』(1928년)을 중심으로-」, 『시조학논총』 39, 한국시조학회, 2013. 심지우, 문정원, 「가곡보감의 ‘상령산가락’ 연구」, 국악원논문집 45, 국립국악원, 2022. 이고운, 「『가곡보감』 연구」, 연세대학교 석사논문, 2015. 이동희, 「20세기 초반 가곡의 고착화 과정 검토」, 한국음악연구 73, 한국국악학회, 2023.

-

집필자

김수현(-)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.