-

다른 이름

아현무동연희장, 용산무동연희장

-

정의

개화기에 전문적 연희자들이 흥행을 위해 아현과 용산에 설치해 운영했던 상설 야외 공연장.

-

요약

무동연희장은 개화기 서울 외곽인 아현과 용산 지역에 설치된 야외 가설극장으로, 상업적 흥행을 목적으로 운영되었다. 1902년 봉상시에 설치된 협률사가 실내 극장의 효시였다면, 무동연희장은 그에 앞서 전차 정거장 인근에서 도시민을 대상으로 낮 시간 공연을 펼쳤다. 아현무동연희장은 《애오개산대놀이》를 비롯한 가면극과 잡희를 연행했으며, 용산무동연희장은 산대도감 연희와 대줄타기 등 다양한 종목을 선보였다. 산대도감 연희는 궁중 행사에서 연행되던 가면극, 줄타기, 땅재주, 접시돌리기 등을 포괄하는 전통 연희 형식이다. 무동연희장은 궁중 연희자들이 자립적 흥행으로 전환하던 과도기의 대표적 공연장이었다.

-

유래

무동연희장의 설립 배경과 유래는 조선 후기부터 이어져 온 상업과 연희의 결합 전통에서 찾을 수 있다. 박제가의 〈성시전도응령〉에는 장이 끝난 뒤 연희자들이 솟대타기, 줄타기, 인형극, 원숭이 재주 부리기 등 다양한 놀이를 펼치는 모습이 묘사되어 있으며, 이는 연희패가 상업 활동과 연계해 흥행을 벌였음을 보여준다. 이러한 전통은 구한말 도시 개조와 근대적 흥행 문화의 흐름 속에서 재구성되어, 1899년 아현과 1900년 용산에 무동연희장이 설치되는 계기가 되었다.

-

내용

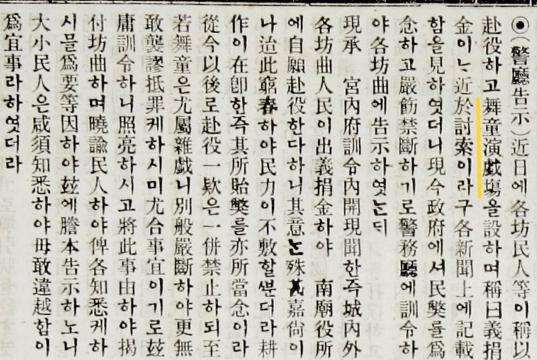

○ 설립 시기와 목적 무동연희장은 1899년 아현과 1900년 용산에 설치되었다. 이는 구한말 근대적인 도시 개조 사업으로 인해 한성부 내에서 연희장 설치가 금지되자, 외곽 지역에서 상업적 흥행을 목적으로 가설되었다. ○ 위치·규모 무동연희장은 한성부 외곽의 아현과 용산, 즉 한강변 인근에 위치하였다. 해당 지역은 전차 정거장과 가까워 도시민의 접근성이 높았으며, 너른 공터에 말뚝과 포장을 설치하여 울타리를 두르고, 중앙에는 장대와 그늘막을 세운 구조로 운영되었다. ○ 설립 주체 및 단체 구성 설립 주체는 서강 지역의 한잡배와 놀이패 등 민간 연희자들이었다. 이들은 궁중 산대도감 또는 나례도감에 속했던 하층 연희자 출신으로, 궁중 연희 폐지 이후 자립적 흥행 활동에 나선 인물들이었다. ○ 조직 체계와 운영 무동연희장은 경무청의 허가와 통제 하에 일정 기간 동안 운영되었으며, 공연은 주로 오전부터 낮 시간대에 이루어졌다. 야외무대 특성상 조명 문제로 인해 야간 공연은 어려웠으며, 신문 광고를 통해 공연 일정을 홍보하기도 하였다. ○ 활동 내용 무동연희장은 다양한 전통 연희 종목을 도시민에게 선보이는 오락 공간으로 기능하였다. 아현무동연희장에서는 서울 지역의 가면극인 《애오개산대놀이》를 비롯하여 잡희가 연행되었으며, 프랑스 고고학자 에밀 부르다레가 촬영한 사진에는 “놀이판 가운데에서 가면을 쓴 연희자들이 연행하고 있는데, 이 가면극은 《애오개산대놀이》일 가능성이 크다”고 기록되어 있다. 일본의 민속학자 아키바 다카시는 서울 가면극인 산대놀이의 연희자를 언급하며 《아현(애오개)산대놀이》가 특히 유명하다고 밝혔다. 산대희의 연희자는 궁중에서 천한 일을 맡았던 하층민으로, 반인(泮人, panin)이라 불리며 상인(常人)과의 교혼이 금지되었다. 이들은 산대도감 또는 나례도감에 예속되어 궁중으로부터 쌀이나 콩 등의 급여를 받았으나, 인조 12년 상주에 따라 궁중에서 산대희가 폐지된 이후에는 자립적 흥행에 전력하게 되었다. 특히 서쪽 교외의 아현리(阿峴里)에는 연희자들이 많이 거주하였으며, ‘아현산대’라는 이름이 널리 알려졌다. 용산무동연희장에서는 산대도감 연희와 대줄타기 등이 공연되었으며, 『제국신문』 1900년 4월 9일자 기사에는 “룡산으로 나와 놀터이면 허가하여 주마”라는 관료의 발언과 함께 산대도감 연희 허가 과정이 언급되어 있다. 산대도감 연희는 중국 사신 영접이나 나례 때 산대도감이 주관하던 공연 형식으로, 가면극, 줄타기, 땅재주, 접시돌리기 등 다양한 잡희를 포괄한다. 무동연희장은 이러한 전통 연희를 상업적 흥행으로 재구성하여, 궁중 연희자들이 자립적으로 활동할 수 있는 무대로 기능하였다. 공연은 주로 오전부터 낮 시간대에 이루어졌으며, 『황성신문』 1900년 3월 7일자 기사에는 “終日下雨야 演戱치 못고 陽曆三月五日로 改定야 每日 遊戱터이오니 諸君子 逐日 龍山으로 來玩시”라는 광고문이 실려 공연 일정 변경과 관람 독려가 이루어졌음을 보여준다.

< 아현무동연희장: 프랑스 고고학자 에밀 부르다레(Emile Bourdaret)의 En Corée(1904)에 수록된 아현무동연희장 사진. 놀이판 가운데에서 가면을 쓴 연희자들이 연행하고 있는데, 이 가면극은 《애오개산대놀이》일 가능성이 크다. ©국립중앙도서관 >

○ 역사적 변천 무동연희장은 초기에는 구경꾼이 운집할 정도로 흥행에 성공하였으나, 경무청의 단속과 순검 파송으로 갈등이 발생하기도 하였다. 이후 공연 도구 압수 및 소각 등의 조치가 있었으며, 이는 궁중 연희자들이 민간 흥행으로 전환하는 과도기적 상황을 반영한다. 무동연희장은 협률사와 같은 근대 극장 탄생 이전의 공연 공간으로서 역사적 의미를 지닌다.

-

의의 및 가치

무동연희장은 궁중 연희자들이 자립적 흥행으로 전환하던 과도기에 등장한 공연 공간으로, 전통 연희의 상업적 재구성과 근대 공연문화의 실험장이었다. 한성부 내 공연 금지 조치에 따라 외곽인 아현과 용산에 설치되었으며, 전차 정거장 인근이라는 입지 조건은 도시민의 접근성을 높였다. 《애오개산대놀이》와 산대도감 연희 등 다양한 잡희가 연행되었고, 『황성신문』 광고와 에밀 부르다레의 사진은 당시 공연 양식을 생생히 기록하고 있다. 하층 연희자였던 반인들이 문화 생산자로 자리매김하는 과정에서 무동연희장은 중요한 전환점이 되었으며, 이는 협률사 이전 공연문화의 전사(前史)로서도 의미를 지닌다. 공연의 대중화와 공간의 변화라는 측면에서 무동연희장은 한국 공연예술사에서 주목할 만한 사례이다.

-

참고문헌

사진실, 『공연문화의 전통-樂ㆍ戱ㆍ劇』, 태학사, 2002. 에밀 부르다레ㆍ정진국 옮김, 『대한제국 최후의 숨결』 , 글항아리, 2009. 전경욱, 『한국전통연희사』, 학고재, 2020. 秋葉隆, 「山臺戱」, 『朝鮮民俗誌』, 東京: 六三書院, 1954. 백두산, 「대한제국기 한성부의 연희문화와 연희공간의 조직」, 『서울과 역사』 92, 서울역사편찬원, 2016. 우수진, 「협률사와 극장적 공공성의 형성」, 『한국근대문학연구』 1권 2호, 한국근대문학회, 2009.

-

집필자

전경욱(田耕旭)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.