-

다른 이름

경중남녀재인(京中男女才人), 관나재인(觀儺才人)

-

정의

조선시대 서울 성중에 거주하며 궁중의 나례, 진연, 진찬 및 중국 사신 영접 등 국가적 행사에 복무한 연희자 집단.

-

요약

경중우인은 관청의 노비, 종친 및 사대부의 사노, 외방 재인, 성균관의 반인 등 다양한 계통에서 선발되며, 의금부의 관리를 받아 궁중의 오락과 의례에 참여하였다. 주요 연희로는 나례, 산대놀이, 잡희 등이 있으며, 정조 이후 궁중 공연이 쇠퇴함에 따라 민간으로 활동 영역을 옮겨 본산대놀이의 연희자로 활약하였다. 서울 성중 거주가 허용된 특권적 연희자로서, 조선 후기 도시 민속극의 형성과 전승에 중요한 역할을 하였다.

-

유래

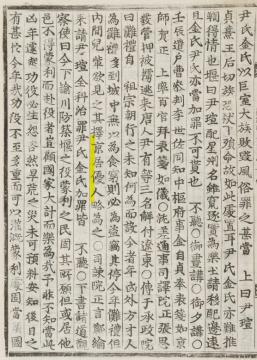

경중우인의 유래는 조선 전기 서울 성중에 거주하며 궁중의 나례에 동원되던 연희자 집단과 관련이 있다. 이들은 지방 재인청 소속 재인과 구별되며, 궁중 행사에 상시 참여하는 존재로 인식되었다 ‘경중우인’, ‘경중남녀재인’, ‘관나재인’ 등의 명칭은 조선 전기 문헌에서 확인되며, 서울 거주 연희자를 지칭하는 용어로 사용되었다. 이는 궁중 공연 체계 속에서 경중우인이 제도적으로 분화되었음을 보여주는 근거라고 할 수 있다. 특히 궁궐에서는 관나(觀儺)라 불리는 소규모 정기 공연이 의금부 주관 아래 시행되었으며, 이때 동원된 서울 및 경기 지역 연희자들이 경중우인의 초기 형태로 간주된다.

-

내용

○ 신분 및 집단의 조직 운영 경중우인은 조선시대 서울 성중에 거주하며 궁정의 오락과 의례에 복무한 연희자 집단으로, 관청의 노비, 종친 및 사대부의 사노, 외방 재인 중에서 선발되었으며 성균관의 노비인 반인(泮人)도 포함되었다. 일반 연희자(화랑·유녀·무녀)는 성중 거주가 금지되었으나, 경중우인은 예외적으로 서울 성중 거주가 허용된 특권적 연희자로서 지방 재인청 소속 재인들과 구별되었고, 단순한 연희 전업자가 아닌 다른 직능을 병행한 경우도 있었다. 이들은 중앙관청인 의금부의 관리를 받으며 궁중 공연과 의례에 동원되었고, 의금부는 군사적·사법적 기능 외에도 궁정 행사와 관련된 연희자 관리 및 동원을 담당하였다. 궁중 나례를 주관하는 나례도감은 좌우로 나뉘어 좌변은 의금부가, 우변은 군기시가 맡았으며, 중국 사신 영접 시에는 광화문 밖에 산대를 좌우에 설치하고 연희자들도 각각 독자적으로 동원되었다. 조선 후기에는 포도청과 용호영이 경중우인의 활동과 밀접한 관계를 맺었으며, 포도청 문졸과 군관 중 일부가 연희자 출신이었고, 용호영의 세악수는 민간 연희자와 교류하였다. ○ 연희종목과 활동 경중우인의 주요 연희로는 나례, 산대놀이, 잡희 등이 있다. 궁중에서는 관나(觀儺)라 불리는 소규모 정기 공연이 시행되었으며, 의금부가 서울 및 경기 지역 연희자를 동원하여 거행하였다. 성균관의 노비인 반인은 산붕(山棚)을 설치하고 연희를 펼친 기록이 『승정원일기』와 『태학지』에 나타나며, 이는 경중우인의 공연 활동과 연결된다. 반인은 산대도감 또는 나례도감에 예속되어 있었으며, 애오개산대놀이의 연희자로도 활동하였다. 구한말에는 ‘편놈’이라 불리던 연희자가 본산대놀이의 주체로 등장하였으며, 이는 반인과 경중우인의 연속성으로 이해된다. ○ 역사적 변천 경중우인은 인조대 부묘 후 궁중 공연이 폐지되고, 정조 8년(1784)을 마지막으로 중국 사신 영접 공연이 중단되면서 점차 민간으로 활동 영역을 옮겼다. 이후 서울 지역에서 본산대놀이와 같은 민속극 형태로 전승되었으며, 도시 하층민을 대상으로 공연하는 전문 연희자로 자리잡았다. 조선 후기에는 포도청과 용호영 등 나례 관련 관청과의 밀착을 통해 공연 활동을 지속하였으며, 궁중과 민간 공연 문화를 잇는 매개 집단으로 기능하였다.

-

의의 및 가치

지방의 연희자(재인)들이 서울 사대문 밖에 거주하던 시기, 연희자가 성중에 거주했다는 사실은 경중우인이 특권적 지위를 지녔음을 보여준다. 경중우인은 의금부, 포도청, 용호영 등 궁중 행사와 관련된 관청과 긴밀한 관계를 유지하며 공연 활동의 지속성과 안정성을 확보하였다. 특히 경중우인 가운데 성균관의 노비인 반인들이 서울의 가면극인 본산대놀이의 형성과 전승에 핵심적인 역할을 하였으며, 이는 궁중 연희자 집단이 민간 공연 문화로 이행하는 과정에서 중요한 의미를 지닌다.

-

참고문헌

강명관, 「조선 후기 서울의 중간계층과 유흥의 발달」, 『민족문학사연구』 2, 민족문학사연구소, 1992. 김동욱, 「이조 학교 풍속고 -성균관을 중심으로-」, 『중앙대 논문집』 3, 중앙대학교, 1958. 사진실, 『봉래산 솟았으니 해와 달이 한가롭네』, 태학사, 2017. 이두현, 『한국 연극사(신수판)』, 학연사, 2000. 전경욱, 『산대희와 본산대놀이』, 민속원, 2021. 전경욱, 『한국전통연희사』, 학고재, 2020.

-

집필자

전경욱(田耕旭)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.