-

다른 이름

이원(梨園), 이원(梨院), 법부(法部), 기생청(妓生廳), 기생방(妓生房), 기방(妓房), 장춘원(長春院)

-

정의

고려와 조선의 연향악(宴饗樂) 교습과 연행, 관리 업무를 전담하던 관청소속 기구

-

요약

교방은 고려와 조선 시대에 연향이나 의례에 필요한 악·가·무를 관장하던 국가 기관이다. 중국 당나라의 이원에서 유래하여 고려 시대에 송나라의 제도를 본떠 설립되었다. 특히 조선 시대에는 궁중 안에 별도의 교방을 두지 않고, 전국의 지방 관아에 소속된 기관으로만 운영한 것이 특징이다. 이 지방 교방들은 기녀들에게 체계적인 예능 교육을 실시하였으며, 기예가 뛰어난 인재를 선발하여 궁중에 공급하는 선상 제도를 통해 중앙의 연향과 의례를 담당했다. 이러한 교방의 전통은 오늘날 진주검무와 같은 국가무형유산의 토대가 되었고, 국립국악원으로 이어지는 궁중 예악의 맥을 형성하는 데 중요한 역할을 하였다.

-

유래

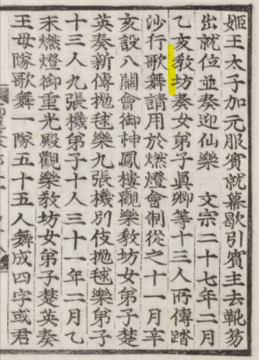

교방은 본래 중국 당나라 황실에서 연향악을 교습·관리하던 기구에서 비롯되었다. 당 현종은 태상악공(太常樂工)의 자제 300명을 ‘이원제자(梨園弟子)’라 부르며 관현악과 가무를 연행하게 했다. 이 제도는 송나라(宋)로 이어져 소아대무(小兒隊舞)와 성인 여제자대무(女弟子隊舞) 등으로 나누어 운영되었다. 고려는 송나라의 교방 제도를 수입하여 궁중과 고관의 연향에 활용하였다. 『고려사』에 따르면, 현종 즉위년인 1009년에 “교방을 파하고 궁녀 100여 인을 풀어주었다”는 기록이 있어 그 이전부터 교방이 존재했음을 알 수 있다. 문종 대에는 연등회와 팔관회에서 송나라에서 전래한 〈포구락〉 등을 연행시키는 등, 교방은 대악서(大樂署) 및 관현방(管絃坊)과 연계하여 연향악의 연주 활동을 주로 담당했다. 당시 교방의 설립 목적은 “사신 행차의 고단함을 위로하고 태평성대를 장식하기 위함”이라고 기록되어 있다(『평양지』).

-

내용

○ 설립목적 및 운영주체 교방은 궁중과 관아의 연향에서 악·가·무를 연행하고 사신을 접대하며 왕실의 권위를 과시하고 태평성대를 상징하기 위한 목적으로 설치되었다. 조선 시대에는 궁중 안에 독립된 교방을 두지 않았고, 대신 전국의 지방 관아에 소속된 기관으로 운영되었다. 이 지방 교방들은 중앙 예조의 총괄 아래에 있었으며, 실제적인 관리 책임은 해당 지역의 수령에게 있었다 ○ 조직과 규모 교방의 구성원은 여기, 여동, 악공 등으로 이루어졌다. 이들은 모두 관노비 신분으로 부모의 업을 세습하였고, 특히 관기의 딸은 어머니의 신역을 의무적으로 계승했다. 규모는 지역에 따라 차이가 있었는데, 평양교방의 경우 1590년을 기준으로 기생 180명과 악공 28명이 소속되어 있었다. 19세기에는 전국 교방에 소속된 기생이 916명, 악공이 165명에 달했다. ○ 주요활동 교방의 주요 활동은 궁중 및 관아에서 열리는 각종 연향과 의례에서 악·가·무를 연행하는 것이었다. 선상 제도를 통해 궁중으로 선발된 기녀들은 임금의 환궁이나 조회, 진풍정, 내연과 같은 궁중 행사에서 예법에 맞게 정재와 연향악을 담당했다. 때로는 학·연화대와 같은 특별 공연에 지방 교방의 동기가 선발되어 참여하기도 하였다. 다만 국가에 가뭄과 같은 재난이 발생했을 때는 이러한 활동이 일시적으로 중지되기도 하였다. ○역사적 변천 조선은 고려의 제도를 계승하여 교방을 전국의 목·주·부·군·현에 이르는 지방 관아의 부속 관청으로 확대 설치하였다. 중앙에 독립된 관청은 없었으나 예조의 총괄 아래 여악과 악공이 관리되었다. 지방 교방의 주된 역할 중 하나는 궁중 연향에 필요한 인력을 선발하여 공급하는 것이었다. 궁중 연향에 참여할 기녀는 각 지방 교방의 향기 중에서 외모와 기예가 뛰어난 자를 선발하였는데, 이를 선상이라 하였다. 이러한 선발과 훈련은 해당 지역을 관리하는 수령의 책임이었다. 지방 교방에서는 관기 소생의 어린 여동에게 체계적으로 악·가·무를 교육하여 재능을 육성했고, 기적에 정식으로 등록된 기녀는 기예를 완성하여 궁중 연향에 참여할 기회를 얻을 수 있었다.교방의 구성원인 악공과 기생은 모두 관노비 신분으로 부모의 업을 세습하였고, 특히 관기의 딸은 어머니의 신역을 계승하는 제도가 조선 말까지 존속했다. 이들은 임금의 환궁이나 조회, 진풍정 등 각종 궁중 연향에서 연향악을 담당했으나, 가뭄 등 국가적 상황에 따라 연행이 일시 정지되기도 하였

<『통영지(統營誌)』에는 기생청(妓生廳)으로 기록되었으나, 지도에는 ‘교방(敎坊)’이 세병관(洗兵館)의 세병문 우측, 내아(內衙)의 뒤편에 자리했음을 볼 수 있다. ©서울대학교 규장각한국학연구원 >

<『통영지(統營誌)』 공해(公廨) 중 기생청(妓生廳)이 표기되어 있다. 소주에 강희(康熙) 36년(1677)에 정홍좌(鄭弘佐)가 시건(始建)했다고 기록했다. 기생은 30명이 소속되어 있었다. ©서울대학교 규장각한국학연구원 > -

의의 및 가치

고려와 조선 시대의 교방은 악·가·무를 체계적으로 교습하고 전승·관리하여 국가 예악 문화의 기틀을 형성한 기관이었다. 이곳의 여악과 악공들은 궁중과 관아의 연향에서 정재와 연향악을 수행하며 국가 의례의 격식을 구현했다. 이러한 교방의 전통은 일제강점기 기생 조합과 권번을 거쳐 오늘날까지 이어졌다. 그 결과 <진주검무>와 <통영승전무> 등이 국가무형유산으로 지정되었고, 이왕직아악부를 거쳐 국립국악원으로 이어진 궁중악과 정재의 맥 속에도 교방의 유산이 계승되고 있다.

-

고문헌

『고려사(高麗史)』 『교방기(敎坊記)』 『구당서(舊唐書)』 『국조보감(國朝寶鑑)』 『계곡집(谿谷集)』 『동국이상국후집(東國李相國後集)』 『동문선(東文選)』 『평양속지(平壤續志)』 『평양지(平壤志)』

-

참고문헌

김종수, 『조선시대 궁중연향의 본질과 여악제도의 변천』, 민속원, 2018. 권혜경, 「조선후기 교방(敎坊)의 연행활동 연구 : 춤을 중심으로」, 이화여자대학교 석사학위논문, 2005. 김은자, 「조선후기 평양교방의 규모와 공연활동: 『平壤志』와 〈평양감사환영도〉를 중심으로」, 『한국음악사학보』 31, 2003. 배인교, 「조선후기 지방 관속 음악인 연구」, 한국학중앙연구원 한국학대학원 박사학위논문, 2007. 왕설비, 「고려 시대 교방(敎坊)의 사적(史的)연구」, 한국학중앙연구원 한국학대학원 석사학위논문, 2022. 유진희, 「송대 교방(敎坊)의 조직과 직무 변화 고찰」, 『중앙사론』 40, 중앙대학교 중앙사학연구소, 2014. 이종숙, 「조선후기 외방향기(外方鄕妓)의 교방(敎坊) 춤 연구」, 『무형유산』 11, 국2021. 임영선, 「고려 시대 교방(敎坊)에 대한 재고찰」, 『국악원논문집』 39, 2019. 조경아, 「조선후기 儀軌를 통해 본 呈才 연구」, 한국학중앙연구원 한국학대학원 박사학위논문, 2009.

-

집필자

이종숙(李鍾淑)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.