-

정의

최남선(崔南善, 1890~1957)이 1913년 신문관(新文館)에서 발행한 가곡의 노랫말 모음집.

-

요약

최남선이 고시조 597수를 선별해 악곡별로 분류하여, 1913년 신문관에서 출간한 가곡집이다. 최남선은 자신이 소장하고 있던 『가곡원류(歌曲源流)』(육당본)에서 작품 대부분을 가져오되, 일부 작품을 제외, 대체, 옮겨오기 방법으로 전체 작품 목록을 만들었다. 출판 목적은 청년 지식인 독자들의 수양에 사용되도록 하는데 있었다. .

-

유래

1900년대 초부터 신지식을 접한 최남선은 1908년에 활판 인쇄기를 갖춘 출판사 신문관을 열고, 그곳에서 신문화 보급에 힘썼다. 이 과정에서 새 시대를 위한 고전 전통을 수립하기 위한 간행 사업을 본격화했고, 그 일환으로 1913년에 고시조집 두 권을 연달아 출판했다. 먼저 3월에 시조창 가집 『남훈태평가』를 조선 말 방각본 그대로 복간했다. 이어 6월에 가곡창 가집 『가곡선』을 『가곡원류』(육당본)를 저본으로 하되, 자신만의 독자적 편집을 가미해 출간했다.

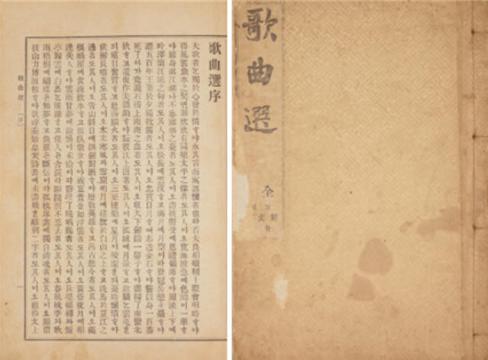

< 1913년 6월 신문관에서 발행한 『가곡선』 표지. ©국립국악원 > -

내용 및 구성

○ 서지 및 출판 정보 『가곡선』은 1책 총 106면이고, 크기는 세로22cm×가로15.4cm이며, 종이는 양지이다. 본문 용지는 네 변에 테두리(바깥쪽은 굵은 선, 안쪽은 가는 선)가 인쇄된 종이를 사용했다. 본문은 국한문 혼용체이고, 책 제본은 네 곳을 뚫어 끈으로 묶었다. 표제는 『가곡선 전(歌曲選 全)』이고, 표제 바로 아래쪽에는 작은 글씨로 ‘경성신문관발행(京城新文館發行)’이라 쓰여 있다. 속표지 서명은 중앙에 큰 글씨로 ‘가곡선(歌曲選)’이라 쓰고, 그 오른쪽에는‘남악주인찬정(南岳主人撰訂)’, 왼쪽에는‘경성신문관발간(京城新文館發刊)’이라 되어 있다. ‘남악주인’은 최남선의 호이고, ‘찬정’은 바로잡아 편찬했다는 뜻이다. 판권지에는 ‘대정2년 6월5일 발행’이라고 되어 있는데, 이 해가 1913년이다. 신문관은 편찬자 최남선의 가족이 경영하던 출판사이고, 당시 인쇄기는 최남선이 일본에서 직접 들여온 것이었다. ○ 구성 체제 전체의 구성 체제는 크게 11개 항목으로 되어 있다. 각 항목 차례는 다음과 같다. ①가곡선 서(歌曲選序) ②가곡선 예언(歌曲選例言) ③가곡선 목록(歌曲選目錄) ④음(音) ⑤조(調) ⑥풍도형용십오조목(風度形容十五條目) ⑦매화점장단(梅花點長短), 장고장단(杖鼓長短) ⑧곡명자 독법(曲名字讀法), 곡명 이칭(曲名異稱) ⑨가곡선 본문 검색(歌曲選本文檢索) ⑩가곡선 작가 검색(歌曲選作家檢索) ⑪남창 29개 악곡과 597수 작품 이 중 ①~⑩까지는 권두부이고, ⑪은 작품 본문이다. 권두부는 서문과 목차를 비롯해 이 가집의 이해를 돕는 안내 글들로 이루어져 있다. ① 「가곡선 서」는 추인자(秋人子) 정교(鄭喬, 1856~1925)의 글이다. 고시조의 여러 창작 상황을 제시하며 이런 노래가사들로 풍속을 알 수 있다고 했다. ② 「가곡선 예언」은 『가곡선』의 구성 경향을 7개 조목으로 설명한 것이다. 이 책은 고시조 중 청년 지식인들의 미감과 덕성 함양에 도움 될 만한 작품들을 가려 뽑았기에 표제가 ‘가곡선’이 되었음을 밝혔다. 참고한 가집으로 『청구영언(靑丘永言)』, 『대동악부(大東樂府)』, 『가곡원류(歌曲源流)』, 『남훈태평가(南薰太平歌)』, 『여창류취(女唱類聚)』 등을 들고 있다. 하지만 동일 작품이 가집마다 조금씩 다르게 기록되었기에 편찬자의 사견을 보태어 최종 확정했다고 밝혔다. ③ 「가곡선 목록」은 가집 전체의 목차이다. 여기에 ①부터 ⑪까지의 모든 목차가 순서대로 다시 나열되었다. 목차 대부분은 ⑪의 고시조 악곡 목차가 차지하고 있다. 이 부분의 악곡 목차와 본문의 악곡 목차는 단 한 곳에서 차이가 발견된다. 악곡명 ‘계면조 중거 부 평두(界面調 中擧 附平頭)’가 이곳의 악곡 목차에는 없고, 본문 악곡 목차에는 들어 다. ④~⑦은 『가곡원류』계 가집들의 권두부에 공히 들어 있는 음악 관련 글들과 동일하다. ④ 「음」은 중국 송(宋)나라 오증(吳曾)의 『능개재만록(能改齋漫錄)』에 수록된 「논곡지음(論曲之音)」이다. 『가곡원류』에는 「가곡원류」와 「논곡지음」 두 글이 실려 있는데, 여기서는 후자인 「논곡지음」만 수록했다. ⑤ 「조」는 평조ㆍ우조ㆍ계면조에 대한 간략 설명이다. ⑥ 「풍도형용십오조목」은 15개 악곡 특징을 한문구로 표현한 것이다. ⑦ 「매화점장단」과 「장고장단」은 가곡 장단을 그림으로 나타낸 것이다. 매화점장단은 가자(歌者), 장고장단은 장구 연행자를 위한 장단법이다. ⑧~⑩은 『가곡선』 이용법 설명이다. ⑧은 한자어 악곡명의 우리말 명칭과 이칭(異稱) 악곡명들을 정리했다. ⑨⑩은 작품, 작가의 색인어를 가나다 순으로 배열 정리했다. ⑪은 작품 본문이다. 총 597수의 가곡 작품을 악곡별로 분류했다. 시작 첫 행에 ‘가곡선’, 둘째 행 아래쪽에 ‘남악주인 찬정’이라 쓰여 있다. 이어 곧바로 작품이 시작되는데, 모든 작품 위에는 ○표시로 작품 시작을 보여주었다. 작품들은 빈칸을 두어 삼장(三章) 구분을 뚜렷이 보여주고 있어, 가곡집임에도 시조집처럼 삼장 구분해 놓은 것이 특징이다. ○ 작품 수록 양상과 세부 내용 총 597수 작품을 수록 순서대로 악곡명과 작품 수를 정리하면 다음과 같다. 우조: 〈초중대엽〉(3수) 〈이중대엽〉(1수) 〈삼중대엽〉(2수) 계면조: 〈초중대엽〉(1수) 〈이중대엽〉(1수) 〈삼중대엽〉(1수), 〈후정화〉(1수) 〈대〉(1수) 〈이후정화〉(0수) 우조: 〈초수대엽〉(11수) 〈이수대엽〉(39수) 〈중거〉(15수) 〈평거〉(20수) 〈두거〉(23수) 〈삼수대엽〉(21수) 〈소용〉(9수) 〈율당수대엽〉(5수) 계면조: 〈초수대엽〉(4수) 〈이수대엽〉(69수) 〈중거 부평두〉(123수) 〈두거〉(62수) 〈삼수대엽〉(21수) 〈만횡〉(23수) 〈롱〉(47수) 〈우락〉(19수) 〈얼락〉(21수) 〈편락〉(5수) 〈계락〉(22수) 〈편수대엽〉(21수) 〈얼편〉(6수) 전체는 남창만으로 구성되어 있다. 단형 작품인 본가곡은 우조와 계면조로 분류한 후, 각 조에 딸린 악곡명 순으로 배열했다. 장형 작품인 소가곡은 악조 표시 없이 악곡명만으로 배열했다. 「가곡선 예언」에서 참고 가집을 열거했지만, 실제로는 최남선 자신이 소장하고 있던 『가곡원류』(육당본)의 남창 사설을 거의 그대로 가져왔다. 악곡 목차와 작품 순서까지 그대로이고, 극히 일부 사설만 약간의 변화를 주었다. 악곡 중에는 세 군데에서 특이점이 발견되는데, 이는 원전 『가곡원류』(육당본)가 『가곡원류』계의 초기본 가집이었던 것과 관련된다. 원전의 특이점이 고스란히 반영된 악곡들은 다음과 같다. 첫째, 악곡 중 〈이후정화〉에는 작품이 없고, 대신 ‘지금은 곡조가 사라져 애석하다’는 설명만을 달아 놓았다. 둘째, 악곡 중 계면조 〈중거 부평두〉는 〈중거〉와 〈평거〉를 한데 모아놓은 것인데, 해당 악곡의 작품 상단 곳곳에 작은 글자로 ‘중(中)' '평(平)' '이장(二長)’과 같은 메모 형식으로 악곡 지정을 해주었다. 셋째, 소가곡의 악곡 순서 중 ‘〈우락〉→〈얼락〉→〈편락〉→〈계락〉’은 가창 순서에 맞지 않는다. 이 세 가지 특이점은 모두 원전 『가곡원류』(육당본)의 필사와 동일하다. 『가곡원류』(육당본)는 한국전쟁 때 소실되어 현재 원전을 볼 수 없다. 그러나 2개의 관련 이본들 덕분에 원전 내용은 세부 특이점까지 거의 그대로 확인된다. 하나는 필사 원전을 1929년에 등사본으로 간행한 것이고, 다른 하나는 초기 이본 중 하나인 『가곡원류』(프랑스본)이다.

< 『가곡선』의 계면조 〈중거 부평두〉 상단 여백의 악곡 지정 표시. ©국립국악원 >

< 『가곡원류』(프랑스본) 초기본의 계면조 〈중거 부평두〉 상단 여백의 악곡 지정 표시. ©국립중앙도서관 >

이처럼 작품 목록은 원전인 『가곡원류』(육당본)의 남창 사설을 순서까지 그대로 가져왔다. 원전과 달라지는 것은 33수의 탈락, 2수의 교체, 5수의 이동이다. 탈락된 작품들은 주로 장형 작품들로, 성적이고 저속한 내용의 노래들이다. 교체된 작품들은 당시 시대 상황과 맞지 않은 것과 남녀 애욕의 노래인데, 대신 동시대 창작품으로 대체해 채워 넣었다. 이동된 작품들은 원전의 여창 사설 〈편수대엽〉에서 가져와 해당 악곡의 마지막 부분을 채웠다. 원전과 달라진 작품들은 풍속교화에 도움이 되는 것들이다.

-

노랫말

『가곡선』은 육당 최남선 자신이 소장해온 『가곡원류』(육당본)의 작품들을 수록 순서까지 거의 그대로 가져오고, 극히 일부 작품만 바꾸어 편찬했다. 따라서 편집 방향은 탈락시킨 작품 혹은 새로 추가한 작품을 보면 알 수 있다. 이에 삭제한 작품과 그 자리에 새로 대체한 작품을 대비해 보기로 한다. 『가곡원류』(육당본) 222번 작품을 삭제하고, 그 자리에 새로 추가한 작품이 『가곡선』 218번 작품이다. ○ 『가곡원류』(육당본)에서 삭제한 작품 朝天路(조천로) 보뮈단 말 玉河關(옥하관)이 뷔단 말가 大明崇禎(대명숭정)이 어듸러로 가시건고 三百年(삼백년) 事大誠信(사대충신)이 이런가 노라 孝宗大王(효종대왕) ○ 『가곡선』에 대체해 넣은 작품 白頭山(백두산)에 놉히 안져 압뒤 굽어보니 南北(남북) 萬里(만리)에 녯 각 새로왜라 간 님이 精靈(정령) 계시면 눈물질가 노라

-

의의 및 가치

『가곡선』은 근대 초에 발간된 활자본 남창 가곡집이다. 작품 구성은 『가곡원류』(육당본)를 저본으로 삼았다. 『가곡원류』(육당본)에서 일부 작품을 배제, 교체, 추가함으로써 풍속교화적 지향을 드러냈다. 이는 1920년대부터 시조 부흥 운동을 이끌게 되는 육당 최남선의 고시조에 대한 관심과 방향을 예고하는 것이었다. 한편 『가곡선』은 이듬해인 1914년 박춘재 구술을 표방하고 나온 『정선조선가곡(精選朝鮮歌曲)』에 전격 수용되는 것을 기점으로 근대 초 여러 잡가집의 가곡 부분에서 참고하는 주요 가집이 되었다. 『가곡선』은 근대 초 『가곡원류』 중심으로 가집이 확산되는데 중요한 역할을 했다.

-

고문헌

『가곡선』 『가곡원류』(육당본) 『가곡원류』(프랑스본)

-

참고문헌

신경숙, 「19세기 서울 우대의 가곡집, 『가곡원류』」, 『고전문학연구』 35, 2009. 신경숙, 「『가곡원류』 초기본 형성과정과 의미-〈육당본〉〈프랑스본〉을 중심으로」, 『한민족문화연구』 36, 2011. 윤설희, 「육당 최남선의 시조정리사업과 그 의미-『가곡선』과 『시조유취』를 중심으로」, 『한국시가연구』 32, 2012.

-

집필자

신경숙(愼慶淑)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.