-

정의

1) 1902년 경성에 설립된 황실 궁내부 소속의 관영 실내극장과 운영주체 . 2) 전국 순회공연을 목적으로 조직된 전통연희단체.

-

요약

협률사(協律社)는 1902년 고종의 칭경예식을 위해 모인 예인들을 활용해 설립된 전통연희회사였다. 서구식 실내극장 ‘희대(戱臺)’를 전용 공연장으로 사용하였고, 이는 전통연희와 창극 공연의 중심지가 되었다. 그러나 영업과 풍속 문제로 여러 차례 정지·개장을 반복하다 1904년 폐지, 1906년 복설되었으나 곧 혁파되었다. 이후 원각사로 개칭되며 신연극의 출발점이 되었다. 동시에, '협률사'라는 명칭은 서울의 극장과 별개로 전국 순회공연을 위한 전통연희단체를 지칭하는 용어로 확장되었다. 협률사는 이처럼 전통연희를 실내극장 공연으로 정착시키고 근대적 공연 문화의 기틀을 마련하는 데 중요한 역할을 했다.

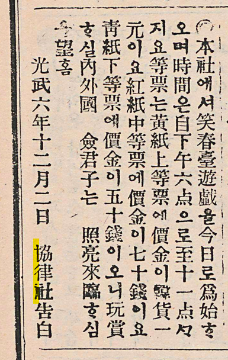

< 협률사 소개: 실내 극장 겸 전통연희회사 협률사 관련 기사. ©국립중앙도서관 > -

유래

‘협률(協律)'이라는 명칭은 ’'음률을 조화롭게 하다'는 뜻으로, 단순히 음악적 조화를 넘어 시(詩)와 음악을 결합한다는 고전적 의미를 담고 있다. 이 용어는 《협률대성》 같은 음악서적에서볼 수 있듯이 궁중과 지식층에서 중시되던 격조 높은 개념이었다. 협률사는 황실 음악을 관장하던 교방사(敎坊司)의 이칭(협률사, 協律司)을 빌려 사용함으로써, 자신들의 공연이 단순한 상업적 유희가 아닌 국가적 권위와 정통성을 지닌 예술임을 내세우려 했다. 따라서 협률사는 칭경예식이라는 국가적 행사가 연기되면서 모이게 된 예인들을 기반으로, 궁내부 소속의 상업적 공연 조직으로 출발했다고 볼 수 있다.

-

내용

○ 역사적 변천 고종의 칭경예식 주무였던 장봉환이 예인들을 모아 1902년 12월 4일 ‘소춘대유희(笑春臺遊戲)’라는 이름으로 첫 유료 공연을 개최했다. 소리광대들이 참여해 창극 위주의 공연을 펼쳐 대중들의 관심은 모았지만, 경영난과 사회적 비판으로 인해 1904년 폐지되었다. 2년후인 1906년에 김용제, 최상돈 등이 일본인의 자본을 유치해 복설했으나, '음란패속' 및 황실 소속 기관의 사적 영리 추구를 지적한 이필화의 상소로 혁파되었다. 1907년에는 관인구락부가 연희장으로 사용했고, 1908년 이인직 등 3인이 인수해 원각사(圓覺社)로 이름을 바꿔 창극 공연 및 신연극 『은세계』를 공연했으며, 1909년에 문을 닫았다. 한편, 이 시기 ‘협률사’라는 명칭은 서울의 극장과 별개로 순수하게 공연을 위한 전통연희단체를 지칭하는 용어로 확장되었다. 이들 민간 협률사는 송만갑, 김창환 등 당대 최고의 명창들이 단장이나 출연자로 참여하여 전국 각지를 순회하며 공연했다. 이들은 명창들을 중심으로 각기 다른 예인들을 모아 조직되었으며, 일정한 거점을 두기보다는 전국의 장터를 찾아다니며 유랑극단의 성격으로 활동했다. 이러한 활동은 음반 취입과 더불어 판소리 등 전통 예술의 전국적 확산과 대중화에 큰 영향을 미쳤다.

< 협률사의 첫 유료 공연 광고 기사. ©국립중앙도서관 >

< 이필화의 협률사 풍속개량론 관련 기사. ©국립고궁박물관 >

-

의의 및 가치

협률사는 야외에서 공연되던 전통연희를 실내극장 무대로 옮겨 근대적 공연 문화를 형성하는 기틀을 마련했다. 창극과 같은 새로운 장르가 태동하고 이후 사설 극장으로 확산되는 기반이 되었다. 또한, ‘협률사’라는 명칭이 전국 순회 공연단을 지칭하는 일반명사로 확장되면서 근대 공연예술의 대중화에 중요한 역할을 했다.

-

참고문헌

김민수, 「초창기 창극의 공연양상 재고찰: 협률사와 원각사의 공연활동을 중심으로」, 『국악원논문집』 27, 2013. 김민수, 「1900년대 창극의 형성에 관한 재고찰」, 『음악과 현실』 62, 2021. 박 황, 『창극사연구』, 백록출판사, 1976. 정진국 역, 『대한제국 최후의 숨결』, 글항아리, 2009. 조영규, 『바로잡는 協律社와 圓覺社』, 민속원, 2008. 「광고」, 『제국신문』, 1902. 12.4. 「논설, 협률사구경(계속)」, 『제국신문』, 1902.12.16. 「이씨상소」, 『황성신문』, 1906.4.19. 「이필화 상소」, 고종실록 47권, 고종 43년 4월 17일 양력 3번째 기사

-

집필자

김민수(金珉秀)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.