-

다른 이름

국악사본부(國樂司本部)

-

정의

광복 직후 일시 결성된 국악단체(國樂團體).

-

요약

국악건설본부는 광복 직후 새로운 시대의 도래에 따른 음악인들의 결집을 통해 결성된 조선음악건설본부(朝鮮音樂建設本部) 산하의 국악단체였던 국악위원회(國樂委員會)의 명칭을 변경하면서 사용한 단체명이다.

-

유래

광복 직후인 1945년 8월 16일 음악인을 중심으로 조선음악건설본부가 결성되었으며 산하에는 서양음악분야와 함께 국악인들로 구성된 국악위원회가 조직되었다. 이틀 후인 8월 18일 국악위원회는 국악건설본부(당시 신문기사에는 국악사본부로 명명되기도 함)로 개칭되었으며 8월 29일에 국악회(國樂會)라는 명칭으로 다시 변경되었다가 1945년 11월 무렵 국악원(國樂院)으로 단체명이 최종 확정되었다.

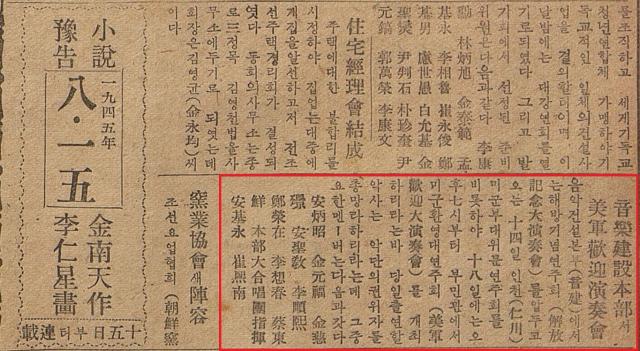

< 국악건설본부설치 관련 기사 LG상남언론재단. ©서울신문 > -

내용

○ 역사적 변천

광복 직후인 1945년 8월 16일, 김순남(金順男, 1917~1986)과 강장일(姜長一, ?~?)의 발의로 음악가대회가 소집되었고 이를 계기로 조선음악건설본부가 결성되었다. 이는 광복 직후 최초로 조직된 음악단체로, 뒤이어 창립된 조선문학건설본부·조선미술건설본부·조선연극건설본부·조선영화건설본부와 함께 8월 18일 조선문화건설중앙협의회(朝鮮文化建設中央協議會)의 발족을 주도하였다.

조선음악건설본부 산하에는 작곡부·기악부·성악부·국악위원회가 설치되었는데, 특히 국악위원회에는 아악계의 이왕직아악부(李王職雅樂部)와 민속악계 인사들이 폭넓게 참여하였다. 위원장 함화진(咸和鎭, 1884~1949)을 위시해 김석구(金錫九, ?~?), 김윤덕(金允德, 1918~1978), 박헌봉(朴憲鳳, 1906~1977), 성경린(成慶麟, 1911~2008), 이주환(李珠煥, 1909~1972), 장인식(張寅湜, 1908~1980), 최경식(崔景植, 1876~1949) 등이 조직 구성원에 이름을 올렸다. 이어 8월 18일 국악위원회는 일제강점기에 결성된 조선음악협회 산하의 조선음악부에서 이사를 역임했던 현철(玄哲, 1891~1965)과 이왕직아악부에서 임시촉탁으로 근무한 이종태(李鍾泰, 1905~?) 등 10여 명의 발기로 이왕직아악부에서 국악인 300여 명이 참석한 가운데 단체명을 국악건설본부로 개칭하고 재결성하였다.

그러나 조선음악건설본부는 광복 직후 서둘러 통합을 추진하는 과정에서 이념적 좌우 대립이 노골화되면서 1945년 10월경 해체되고 말았다. 이에 국악계는 자주적 노선을 택하여 국악건설본부를 발전적으로 해산하고, 뒤이어 국악회의 창립을 거쳐 1945년 11월 무렵 마침내 아악계와 민속악계가 통합된 국악원을 출범시켰다. 국악건설본부는 이와 같은 과정을 통해 국악회의 성립과 국악원의 창립을 가능케 한, 광복 직후 국악단체 통합의 핵심적 역할을 수행한 단체로 평가할 수 있다.

< 국악원 창립 관련 기사. ©국립중앙도서관 >

-

의의 및 가치

국악건설본부는 광복 직후 국악단체로는 처음 결성되었던 국악위원회의 후신으로 단체를 재결성하는 과정에서 아악계와 민속악계 인사 300여명을 결집하는데 기여하였다. 이를 통해 이후 국악회를 거쳐 비록 잠시였지만 아악계와 민속악계의 통합의 산물이었던 국악원이 결성되는데 핵심적인 역할을 해주었던 국악단체였다고 하겠다.

-

참고문헌

김민수, 「해방기 국악계의 활동양상:국악원과 구왕궁아악부를 중심으로」, 『이화음악논집』 23/2, 2019. 노동은, 「해방과 분리공간의 음악사 연구 1」, 『낭만음악』 1 , 1988. 12. 노동은, 「해방과 분리공간의 음악사 연구 2」, 『낭만음악』 2, 1989. 3. 민경찬, 「해방공간기 양악계의 양상-음악 단체를 중심으로-」, 『한국음악사학보』 53, 2014. 박헌봉, 『창악대강』, 국악예술학교출판부, 1966. 「국악사본부설치」, 『서울신문』, 1945.8.18. 「문화, 국악원 창립」, 『신조선보』, 1945.11.9.

-

집필자

김민수(金珉秀)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.