-

다른 이름

국극협단(國劇協團)

-

정의

광복 이후 창단한 국악원(國樂院) 산하의 창극단체(唱劇團體).

-

요약

국극협단은 1945년에 조직된 국악원(대한국악원의 전신) 산하 창극단 중의 하나로 초기 명칭은 ‘국극협회’였다가 1948년 5월에 개칭되었다. 국극사라는 명칭으로 창극단체가 있었으나 다양한 무대와 새로운 창극을 모색하고자 기존 단원들이 새 명칭으로 활동을 시작했고, 1948년에 단원을 교체하고 재정비하여 창작 창극 중심으로 1950년까지 활동하였다.

-

유래

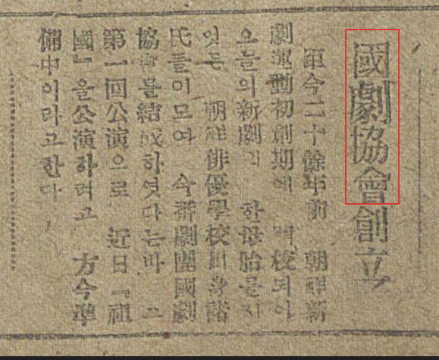

국극협단은 국악원 직속 창극단 ‘국극사’에 뿌리를 두고 있다. 국극사는 1945년 11월 5일에 발족되어 1946년에 창립공연 <대춘향전>을 무대에 올렸고, 이를 계기로 ‘국극협회’, ‘조선창극단’, ‘김연수창극단’, ‘임방울일행’ 등 5개의 산하단체가 출범하였는데, 국극협단은 이 중 ‘국극협회’가 1948년 5월에 이름을 바꿔 활동을 시작한 단체이다. 국극협단의 창립 사실은 『한성일보』(1948. 5. 23.)의 기사에 명시되어 있다.

-

내용

○ 설립 시기 국극협단의 창립은 1948년 5월 《고구려의 혼》 공연 기사 및 광고에서 확인된다. 1948년 2월 17일에 국도극장에서 국극협회 창립을 기념하기 위해 국극사의 《대심청전》을 무대에 올렸고, 1948년 5월 21일자 <현대일보> 기사 “국극협단 창립 기념으로 박동실을 위시한 동호인 30여명 공연”에 의하면, 국극협단의 설립 시점이 1948년 2월과 5월 사이였음을 알 수 있다. ○ 조직 구성 국극협단은 국악원 산하 단체로, 《고구려의 혼》(일명:일목장군)을 무대에 올렸을 때 ‘맴바’라고 소개한 광고 내용에 따르면 26명이 주요 구성원이었던 것으로 추정해볼 수 있다. 26명의 명단을 광고지 순서대로 열거하면 김득수, 김동준, 김원석, 신봉학, 공기준, 천세원, 김영동, 김운칠, 서정길, 한갑득, 박후성, 박동실, 양옥진, 박농선, 박홍도, 박정숙, 김해선, 김진숙, 김국희, 김경애, 박희숙, 박초향, 김봉선, 공기남, 김소희 등, 성악 및 기악 연주자 들로 구성되어 있었다. 이 명단은 국극사의 《대심청전》의 출연자들과 거의 중복되지 않으며, 김종철의 연구에 따르면 국극협단의 주요 구성원은 박동실이었다고 한다.

○ 공연 활동 국극협단은 창립 공연으로 시공관에서 초연한 올린 《고구려의 혼》에 이어 1950년에 <탄야곡>등의 창작 창극을 제작, 공연하였고, 동시에 기존 작품인 《춘향전》ㆍ《심청전》ㆍ《흥보전》 등도 선보이며 서울과 지방에서 활동을 펼쳤다.

< 단국창극단, 국극협단 합동 신춘 공연 광고 기사. ©국립중앙도서관 >

○ 역사적 변천과 전승 국극협단은 주요 구성원인 박동실 등이 월북함에 따라 활동이 중단되었다.

-

의의 및 가치

국극협단은 광복 직후 국악원 산하에서 활동한 또 다른 창극단으로, 국극사가 일제강점기에 훼손되었던 전통 창극의 복원에 주력한 것과 달리 창작 창극을 시도하였다. 비록 활동 기간은 짧았으나, 광복 이후 창극이 새로운 창작 양식을 모색하고 공연 무대를 지역으로 확장하는 계기를 마련한 점에서 의의를 지닌다.

-

참고문헌

김민수, 「해방기 국악계의 활동양상:국악원과 구왕궁아악부를 중심으로」, 이화음악논집 23/2, 2019. 김민수, 1940년대 판소리와 창극, 부크크, 2025. 김종철, 「박동실의 정치적 노선과 <열사가>의 거리」, 판소리연구 49, 판소리학회, 2020. 「史劇 高麗의 魂」, 한성일보. 1948. 5. 23. 「국악원의 새 기획 고려의 혼 상연」, 현대일보. 1948. 5. 21. 「국극협단창립대공연 국극 민족오페라 고구려의 혼」, 민중일보, 1948. 5. 23. 「광고 단국창극단국극협단합동신춘공연」, 대구시보, 1949. 1. 8. 「창극계의 왕자 국극협단」, 동광신문, 1950. 5. 17. 「연예안내 6월 12일부터 창극계의 거성 국극협단대공연」, 남선경제신문, 1950. 6. 14.

-

집필자

김민수(金珉秀)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.