-

다른 이름

-

정의

-

요약

각 악기의 특징적인 소리 및 연주법이나 음고를 의음화(擬音化)하여 한자 또는 한글로 표현한 악보이다.

-

유래

구음보의 정확한 유래는 알려진 바 없으나 『세조실록』 권48 악보 서에 “전대에는 성음(聲音)의 절주(節奏)와 소삭 완급(疏數緩急)을 기보하는 악보가 없고, 다만 소리를 본받아 육보를 만들어 음악을 전하였다.”고 기록되어 있어 고려시대부터 이미 구음을 적은 육보가 사용되었던 것으로 추정된다.

-

내용

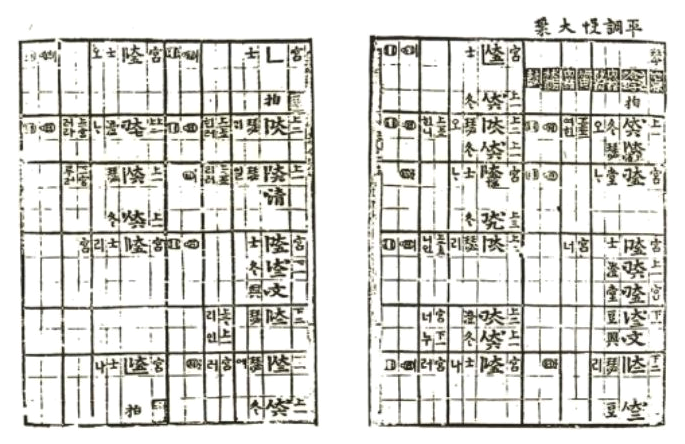

○ 역사적 변천 과정 안상(安瑺, ?~?)의 『금합자보』(1572)에 관악기 가락을 ‘러, 루, 라, 로, 리’ 등의 육보가 등장하며, 양덕수(梁德壽, ?~?)의 『양금신보(洋琴新譜)』(1610) 등 고악보에서 거문고 가락을 표기할 때 합자보와 육보를 함께 쓰기도 했다.

< 『금합자보』 〈평조만대엽〉 ©국립국악원>

조선 후기에 들어, 육보가 단독으로, 또는 정간보와 병기된 형태의 거문고 악보에 많이 사용되었는데 『학포금보』, 『삼죽금보』가 그 예이다. ○ 교육적 활용 양상 구음과 구음보를 활용하는 예는 일찍이 일제강점기 장악원의 후신인 이왕직아악부의 아악부원양성소 교육과정에서 찾아볼 수 있다. 이 시기에는 ‘성악’이라고 하여 전공 악기를 연주하는 시간 외 구음으로 학습하는 시간을 매주 여섯 시간씩 가졌다고 되어 있으며, 전공 악기를 연주하는 시간에도 아악부원 양성소 제3기생까지는 율자보 없이 스승의 가락을 그 자리에서 익히고 외워 자기 것으로 만들어야 했다고 전해진다. 2007 개정 음악과 교육과정을 시작으로 하여 이후 현행 음악교육에서는 초ㆍ중ㆍ고등학교 음악 교과서에 정간보, 가락선 악보와 더불어 구음보를 직접 제시하고 있다.

-

의의 및 가치

구음보는 악기의 음색뿐 아니라 주법(奏法), 지법(指法), 취법(吹法) 등을 표현할 수 있으며 소리의 울림꼴이나 길이의 변화에 따른 청각적 특징을 드러냄으로써 음악을 보다 생동감 있고 사실적으로 표현하는 데 그 의미가 있다. 구음은 소리글자인 우리말의 특징과도 통한다. 예를 들어, 거문고 대현의 구음인 ‘덩-둥-등’과 유현의 ‘당-동-딩(징)’만으로 음의 고저와 청탁을 비교할 수 있고, 장구의 합 장단 구음인 ‘덩’과 ‘떵’으로도 소리 세기의 차이를 가늠할 수 있다. 즉, 모음으로는 음의 고저, 청탁, 자음으로는 음색과 세기를 표현하여 구음만으로도 음색과 소리의 변별이 어느 정도 가능하다. 다만 각 악기의 구음을 따로 익혀야 한다는 번거로움과 정확한 실음을 파악하기 어려운 것은 단점이다.

-

참고문헌

『세조실록』 권48, 악보 서 김영운, 「한국의 고악보 현황」, 『문화예술』 110, 1987. 성기련, 「국악 어법에 맞는 국악 교수법 고찰」, 『국악교육연구』 3, 2009. 이혜구, 「한국의 구 기보법」, 『한국음악연구』, 국민음악연구회, 1957. 장사훈, 「한국음악의 기보법」, 『한국전통음악의 연구』, 보진재, 1975.

-

집필자

정미영(鄭美英)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.