-

정의

영남지역의 농악에 뿌리를 둔 사물놀이 <영남농악>의 한 부분으로 2소박 4박(4/♩)의 빠른 장단과 4ㆍ4조의 사설(말장단)을 번갈아 연주하는 부분.

-

요약

상쇠와 치배들이 다드래기 가락(휘모리장단1)을 연주하고 사설을 주고받으며 노는 영남지역의 농악인 〈진주삼천포농악〉의 별굿거리, <금능빗내농악>의 판안다드래기(소리굿)를 기반으로 이를 재해석하여 엮은 것이다. 2소박 4박(4/♩)의 구조인 암ㆍ수 대비형의 휘모리장단을 빠르게 연주하며 4ㆍ4조로 된 사설(말장단)을 번갈아 주고받는다.

1) 농악의 장단 이름은 지역에 따라 고유의 명칭을 사용하기도 한다. 휘모리장단을 영남 지역에서는 다드래기라고 한다.

< 〈사물놀이〉의 사진이다. ©국립국악원 >

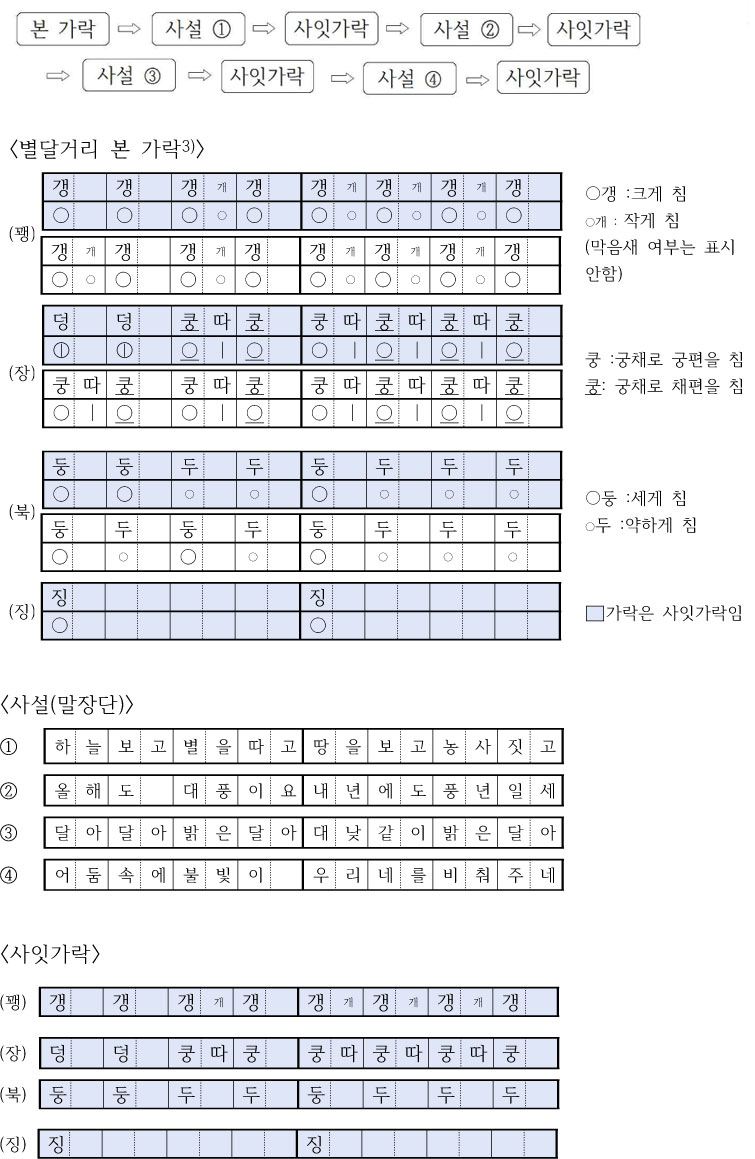

< 〈사물놀이〉 '삼도농악가락' 중 별달거리 ©국립국악원 > -

유래

978년 김용배와 김덕수가 주축이 된 사물놀이패가 영남지역 농악의 특징적인 가락을 엮어 발표하였다. 〈사물놀이〉는 경기ㆍ충청 지방 농악을 시작으로 《영남농악》, 《우도굿》, 《웃다리풍물》등으로 가락을 확대하였다. 영남지역의 농악을 기반으로 한 사물놀이 《영남농악》은〈길군악〉, 〈반길군악〉, 〈다드래기〉, 〈영산다드래기〉, 〈별달거리>, 〈쌍진풀이〉, 〈맺음가락〉 등으로 구성된다.

-

내용

○개요 사물놀이 《영남농악》은〈길군악〉, 〈반길군악〉, 〈다드래기〉, 〈영산다드래기〉, 〈별달거리>, 〈쌍진풀이〉, 〈맺음가락〉 등으로 구성된다. ○ 연행 시기 및 장소 《사물놀이》의 기반인 《농악》은 세시 명절과 농사 진행 과정, 마을 행사 등에서 연행하였다. 마을에서 중요한 장소인 당산나무, 서낭당, 마을 공동 우물, 마을의 길과 각 가정집, 공동체 구성원이 모일 수 있는 넓은 마당이나 공터 등 야외 공간에서 연행이 이루어졌다. 이에 비해 《사물놀이》는 무대에서 연주되는 공연 예술이기 때문에 특별한 시기와 장소가 정해져 있지 않다. ○ 음악적 특징 별달거리의 가락은 빠른 2소박 4박(4/♩)의 휘모리장단을 바탕으로 한다. 휘모리장단은 두 장단이 짝을 이루는 암·수 대비형으로, 한 장단의 앞 두 박에 변화를 주고 뒤의 두 박은 같은 가락을 연주한다. 별달거리는 휘모리장단 네 장단을 반복 연주하다 꽹과리 연주자의 신호에 따라 4ㆍ4조로 된 사설 두 장단을 외치듯 말하고, 휘모리장단 두 장단(사잇가락)을 연주하기를 번갈아 반복한다. 별달거리의 기반인 영남 지역 농악의 사설은 상쇠가 연행 상황에 따라 자유롭게 구사하지만 〈사물놀이〉 별달거리의 사설은 거의 고정적이다. ○ 형식 및 구성 별달거리는 크게 두 부분으로 구성된다. 본 가락을 반복 연주하는 앞부분과 사설과 사잇가락 연주하는 뒷부분이다. 사설과 사잇가락은 두 장단씩 연주한다.

-

의의 및 가치

사물놀이의 후반부 연주에서 빠른 속도로 몰아가며, 연주와 사설이 어우러져 신명 나는 별달거리는 모든 지역의 농악에서 사용하는 휘모리장단과 연행 과정에서 이루어지는 축원, 기원, 바람을 담는 사설을 결합한 것으로 상황과 목적에 다라 다양하게 응용, 활용하기 좋은 소재이다.

-

참고문헌

김영운, 『국악개론』, 음악세계, 2015. 김한복, 「삼도농악과 사물놀이 가락 변화 양상에 관한 연구」, 중앙대학교 박사학위논문, 2020. 박희윤, 「영남농악과 사물놀이의 별달거리를 활용한 초등 타악 교육 방안, 국악원논문집47, 2023. 정재호, 「사물놀이 형성∨과정에 대한 재검토」, 『한국음악사학보』 57, 2017.

-

집필자

조경숙(趙慶淑)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.