-

다른 이름

개갑(介胃), 개주(鎧胃), 갑주(甲胃)

-

정의

무사(武士)들이 적의 궁시(弓矢)나 창검(槍劍)으로부터 자기의 몸을 보호하기 위해 입었던 호신구(護身具)의 하나

-

요약

갑(甲)은 갑옷, 주(胄)는 투구를 이른다. 갑옷은 전쟁에서 화살·창검을 막기 위해 쇠나 가죽의 비늘을 붙여서 만든 옷이며, 투구는 적의 무기로부터 머리를 보호하기 위해 머리에 썼던 모자이다. 갑주는 전투 시에 전사들이 몸을 지키기 위하여 착용하던 무구(武具)로서, 처음에는 단순한 보호용으로만 이용되었기 때문에 짐승의 가죽 등을 이용하였지만, 그 뒤 사용의 범위가 확대됨에 따라 다양한 재료가 사용되었다. 전통공연예술 중 장군의 역할이나 무무(武舞)를 출 때 갑옷을 입었다. 세종조 회례연에서 춘 무무 정대업지무(定大業之舞)에서 무용수들이 황화갑(黃畫甲)을 입었고, 항장무의 등장인물 중 항장(項莊), 항백(項伯), 번쾌(樊噲)가 갑옷을 입으며, 무속인 최영장군당굿에서 무당이 갑옷을 입고 연희한다.

-

유래

우리나라의 갑옷은 청동기시대부터 가죽제 단갑과 뼈, 나뭇조각으로 만든 찰갑이 처음 등장했을 것으로 생각된다. 그러니 유기질 갑옷은 오래 보존되지 못하므로 현재까지 남아있는 청동기시대의 갑옷 유물은 없다. 한반도에서의 갑옷의 사용은 가야 지역의 철제 판갑(板甲)과 백제 지역에서 발굴된 뼈 찰갑(札甲), 고구려 고분벽화에 나타난 철제 찰갑을 통해 볼 수 있다. 삼국시대의 갑옷은 크게 찰갑과 판갑이 있는데 문헌이나 유물을 통해서 본 갑옷은 매우 발달된 형태를 보여주고 있다. 찰갑은 작은 갑찰들을 먼저 가로로 연결한 후 다시 세로로 이어서 유동성이 있기 때문에 기마전투에 적당하였고, 판갑은 여러 가지 모양의 철판을 머리가 둥근 못이나 가죽 끈으로 연결 조립하여 만들었기 때문에 보병전투에 유리하였다. 고구려에서는 벽화를 통해 볼 때 기마전을 주로 하였기 때문에 찰갑을 주로 착용하였고, 남부 지역에서는 출토유물을 통하여 볼 때 판갑이 많이 출토된 것으로 보아 보병전을 많이 했던 것으로 추정된다. 그러나 5세기에 이르러 남부 지역에서도 기마전을 채택함에 따라 찰갑을 착용한 것이 유물을 통하여 확인된다. 특히 문헌 기록에 당나라 태종이 백제에 사신을 보내어 오색이 짙고 금빛이 찬란한 금칠도철갑(金漆塗鐵甲)을 구해다 입었다는 것으로 보아 중국보다 앞선 제조기술을 보유하고 있었음을 알 수 있다. 고려시대에는 고유한 갑옷 양식인 두루마기형 갑옷, 즉 포형(袍型) 갑옷이 등장하는데 『고려사』에 의하면 의갑(衣甲), 철갑(鐵甲), 의백갑(衣白甲), 백갑토모(白甲兎牟), 의주갑(衣朱甲), 자갑(紫甲) 등 재료와 색상이 다양한 갑주가 국가의 관리하에 제조되었으며, 무관들이 갑옷를 입을 때에는 투구는 뒤에 지고 다녔다. 이 밖에 군인들이 입는 군복으로는 전포(戰袍)라는 두루마기가 있었다. 갑주의 구체적인 형태나 구조에 대하여는 알 수 없다. 다만 서긍의 『고려도경』에는 3만명에 달하는 고려의 용호중맹군(龍虎中猛軍)이 모두 갑옷을 착용했다고 했는데, 이 갑옷은 위와 아래가 붙어 있는 두루마기 형태이고, 어깨를 가려주는 부박(覆膊)이 없다고 했고, 또 다른 장군의 갑옷은 철찰(鐵札)을 검은 가죽으로 덮고 각각의 철찰을 무늬 있는 비단으로 꿰매어 서로 붙어 있게 했다는 기록을 통해서 추정할 수 있다. 또한 일본의 『몽고습래회사(蒙古襲來繪詞)』를 통하여 여몽연합군의 일본 정벌시 입었던 고려군의 갑옷이 갑찰을 연결하여 만든 길이가 긴 조끼형의 찰갑과 직물로 만든 포 형태의 갑옷이었다는 점을 알 수 있다. 조선 초기에는 고려시대의 두루마기형 철제 찰갑이 큰 변화 없이 사용되었다. 이 두루마기형 갑옷은 전체가 한 벌로 구성되어 있고, 앞쪽은 열려 있어서 이를 가죽 끈으로 묶었다. 두루마기형 갑옷은 궁시를 주 무기로 삼는 조선의 군사에게 매우 적합한 형태의 갑옷이었다. 이후 조선의 갑옷은 방호재인 금속제 혹은 가죽제 미늘을 가죽끈으로 서로 연결한 찰갑(札甲)이 일반적이었으나 그 밖에도 쇄자갑(鎖子甲), 경번갑(鏡幡甲) 등 여러 종류의 갑옷이 사용되었다. 이는 세조 때에 명나라가 조선과의 연합작전을 위해 조선군 갑옷의 색깔과 형태에 대하여 조선 조정에 물어왔을 때 세조가 조선의 갑옷 이름과 모양, 색상이 모두 제각각이어서 뭐라 단정해서 말하기 어렵다는 답변에서 잘 알 수 있다. 문헌에 나타난 갑옷의 종류는 도금동엽갑주(塗金銅葉甲胄)·피갑주(皮甲胄)·사사을갑주(沙士乙甲胄)·철갑주(鐵甲胄)·두석린갑주(豆錫鱗甲胄)·두정갑(頭釘甲)·경번갑·수은갑(水銀甲)·유엽갑(柳葉甲)·지갑(紙甲)·면갑(綿甲) 등이 있다. 이러한 갑옷의 재료는 대개가 단(緞)과 철(鐵)·두석(豆錫)·무명·전(氈)·종이를 사용하였다. 재료에 따라 크게 나누면 철갑(鐵甲), 피갑(皮甲), 지갑(紙甲), 엄심갑(淹心甲), 단갑(緞甲), 전갑(氈甲), 삼승갑(三升甲), 면갑[木綿甲], 두정갑(頭釘甲), 두두미갑(頭頭味甲), 두석린갑(豆錫鱗甲) 등이 있다.

-

내용

갑옷은 처음에는 단순한 호신의 목적에 많이 착용됐기 때문에 짐승의 가죽으로 만들어졌고 그 후 용도의 범위가 확대됨에 따라 재료도 널리 사용하게 되었다. 우리나라 갑옷은 삼국시대에는 매우 발달된 면을 보여주고 있어, 고구려 벽화나 신라 출토유물에서도 볼 수 있으며 기록에도 당태종, (626~649)이 백제에 사신을 보내 오색(五色)이 짙고 금색(金色)이 찬란한 금칠도철갑(金칠塗鐵甲)을 구해다 입었다는 것을 보아서도 뛰어난 제작기술을 보유하고 있었다고 보인다. 고구려 고분벽화를 통해서 본 삼국시대 갑옷은 투구는 대부분 정개부(頂蓋部), 발부(鉢部), 목가리개의 세부분으로 나뉘어서 되어 있고 정개부에는 상모(象毛)가 드리워져 있고 간주(幹柱), 개철(蓋鐵)이 장식되었고, 발부에는 5세기 중 이후부터는 좌우로 각이 솟아있는 양상을 나타내고 있으며, 목가리개는 거의 귀까지 내려와 덮게 되어 있는데 턱밑에서 매는 즉 현재의 방한모와 비슷한 형태를 취하고 있다. 갑옷은 상의와 하의로 구분되어서, 상의의 형태는 깃은 턱까지 올라오는 하이칼라이며 소매는 손목까지 오거나 팔꿈치까지 혹은 소매가 달리지 않은 조끼형태의 것의 세 가지가 있으며 전체적인 길이는 모두가 엉덩이 부분까지 내려와 허리에는 끈을 매 날렵한 모양을 취하고 있다. 하의는 모두 바지인데 통이 넓고 길이가 복사뼈까지 내려와 있어 갑옷을 완전히 착장한 모습은 온몸을 무장하여 화살이나 창검에서 보호하는 갑옷의 기능을 다하고 있다. 고려시대 갑옷은 『고려도경』을 통해 보면 숭문비무(崇文卑武) 사상으로 인해 무관도 품계가 높으면 복두공복(幞頭公服)을 하고 있어 갑옷의 발달은 거의 없는 것으로 보이며 착장 시에도 투구는 등에 지고 머리에는 투구대신 건을 쓴 것으로 나타나있고 갑옷을 만드는 재료에 있어서는 검은 가죽이나 쇠로 만들어졌으며 장군의 것은 비단으로 꿰매어 갑옷의 사이사이를 붙어있게 한 것으로 이 시대의 화려함을 반영해 주고 있다. 조선시대 갑옷은 유물로 존재하는 것이 있는데 두석린(豆錫鱗)갑옷, 두정갑(豆釘甲), 피갑(皮甲), 면갑(綿甲), 흉갑(胸甲), 쇄자갑(鎖子甲) 등이 있다. 조선 후기의 갑옷도 두루마기 형태였으나 찰을 부착하는 방식은 전혀 달랐다. 두석린갑주는 놋쇠로 두석의 비늘을 연결하여 만든 갑옷이며, 고려대학교박물관에 소장된 두석린 갑주의 형태적 특징은 둥글게 파진 깃이 가슴 정중에서 합임(合衽)하는 포형으로, 양옆과 뒷중심선의 허리 아래 부분이 트였으며 트임 부분에 모두 털을 대었다.

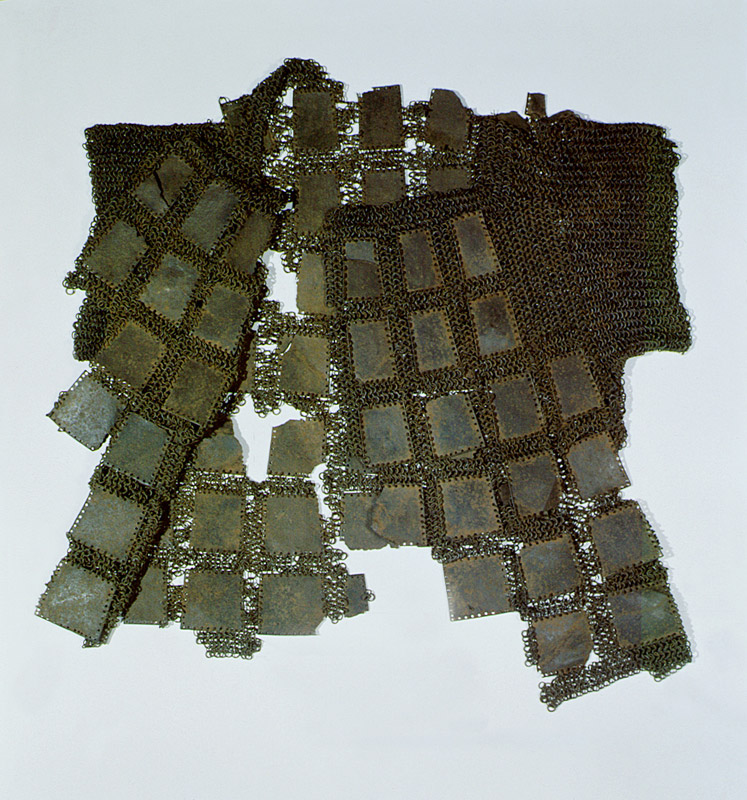

< 두석린갑주 ©백제군사박물관 >

재질은 겉감은 붉은색 모직[紅氈]이고, 속에는 무명을 심감으로 대었으며, 안감은 명주이다. 황·적·흑색의 두석린은 소매의 상박(上膊)과 복부까지만 부착하였고, 나머지 부분에는 작은 원두정을 박았으며, 하단에는 보문(寶紋)을 놋쇠로 만들어 장식하였다. 조선 후기에 가장 보편적으로 사용된 갑옷인 두정갑은 목면으로 만든 의복의 안쪽에 미늘(札)을 황동 못으로 박아 고정시킨 갑옷이다. 그 밖에도 종이로 만든 지갑, 찰을 물고기 비늘모양으로 만들어 의복 표면에 붙인 어린갑(魚鱗甲) 등이 사용되었다. 쇄자갑은 철사를 고리모양으로 만들어 서로 엮은 갑옷이고, 피갑은 가죽으로 만든 개갑으로 가벼워 움직이기 편하며 수염도 길다. 면갑은 두꺼운 면이나 비단 천 속에 쇠미늘을 넣어서 동으로 된 못[銅釘]으로 고정시킨 개갑이다. 조선시대에는 전투에 임하는 병사들 중에서 많은 인원이 갑옷을 착용했던 것으로 보인다. 이는 세종 15년 야인정벌시 동원된 3천명의 군사에게 당시 조정에서 갑옷 1천여 부를 추가로 지급했다는 사실에서 짐작할 수 있다. 조선 후기 『만기요람』에도 당시 중앙군의 대부분이 찰갑이나 목면갑을 착용했다는 사실이 기록되어 있다. 한편 문헌자료에 보병갑주·마병갑주 등의 기록이 있는 것으로 보아 각 군종별로 갑옷의 형태가 달랐다는 것을 알 수 있다. 우리나라에서 가장 오래된 갑옷은 고려 말 정지장군갑옷(鄭地將軍 甲衣, 보물 제336호)이다.

< 우리나라에서 가장 오래된 갑옷은 고려 말 정지장군갑옷(鄭地將軍 甲衣, 보물 제336호·사진)이다. ©광주역사민속박물관 >

1963년에 보물로 지정된 정지 장군의 갑옷은 철판과 원형 쇠고리를 연결하여 만든 경번갑(鏡幡甲)으로, 2011년 ‘정지장군환삼’에서 ‘정지장군갑옷’으로 한 차례 명칭이 변경되었다. 하동정씨종친회가 소유하고 있으며, 현재는 광주역사민속박물관에서 관리하고 있다. 앞면 아래쪽에 약간의 손상이 있지만 비교적 원형이 잘 보관되어 있는 귀중한 문화재이다.

-

의의 및 가치

갑옷은 처음에는 단순한 보호용으로만 이용되었기 때문에 짐승의 가죽 등을 이용하였지만, 그뒤 무기가 발달함에 따라 다양한 재료를 이용하여 만들었다. 철판의 모양과 철판을 엮는 방법에 따라 단갑, 미늘갑, 정변갑, 쇄자갑, 두석린갑주, 두정갑, 피갑, 면갑, 흉갑으로 나뉜다. 갑옷은 상의와 하의로 이루어져 있는데, 상의의 형태는 깃이 턱에 미치는 세운 깃으로 되어 있는 것, 소매가 손목까지 오거나 팔꿈치까지 있는 것, 소매가 달리지 않은 조끼 형태의 것 등 크게 세 가지가 있다. 전체의 길이는 엉덩이를 가리는 형태로 되어 있으며 허리에는 띠를 매고 있다. 하의는 바지로 되어 있는데, 통이 넓고 길이는 복사뼈까지 내려온 형태를 하고 있다.

-

참고문헌

『고려도경』 이미향, 「갑옷에 대한 연구」, 이화여자대학교 대학원 1983. 박가영, 「조선시대의 갑주」, 서울대학교 박사학위논문, 2003.

-

집필자

안명숙(安明淑)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.