-

다른 이름

북청사자놀이 -

정의

함경남도 북청(北靑) 지역에서 정월대보름 풍속으로 가장한 사자를 앞세워 연행하던 민속연희 -

요약

북청사자놀음은 정월대보름 즈음에 함경남도 북청 지역 곳곳에서 벌어지던 세시풍속이었다. 다른 지역의 지신밟기처럼 집집이 방문하면서 잡귀를 쫓고 복을 불러오는데 사자를 앞세운다는 점이 특징이다. 현재 공식적으로는 북청사자놀음이라 부르지만, 원래 북청 지역에서는 ‘《사자놀이》’라 불렀다. 북청사자놀음의 중심에는 사자춤이 자리한다.

< 사자춤. ©국립무형유산원 >

현 연행에서는 〈애원성춤〉, 〈사당ㆍ거사춤〉, 〈무동춤〉, 〈넋두리춤〉, 〈꼽추춤〉, 〈칼춤〉 등도 함께 추어지는데, 이것들은 본래 여흥으로 추던 춤이거나 다른 민속놀이에서 추던 춤이었다. 가면을 쓴 양반과 꼭쇠가 등장하여 재담을 하기도 하나 연행의 진행과 상황에 대한 설명이 중심이 되어 즉흥적 성격을 띤다.

-

유래

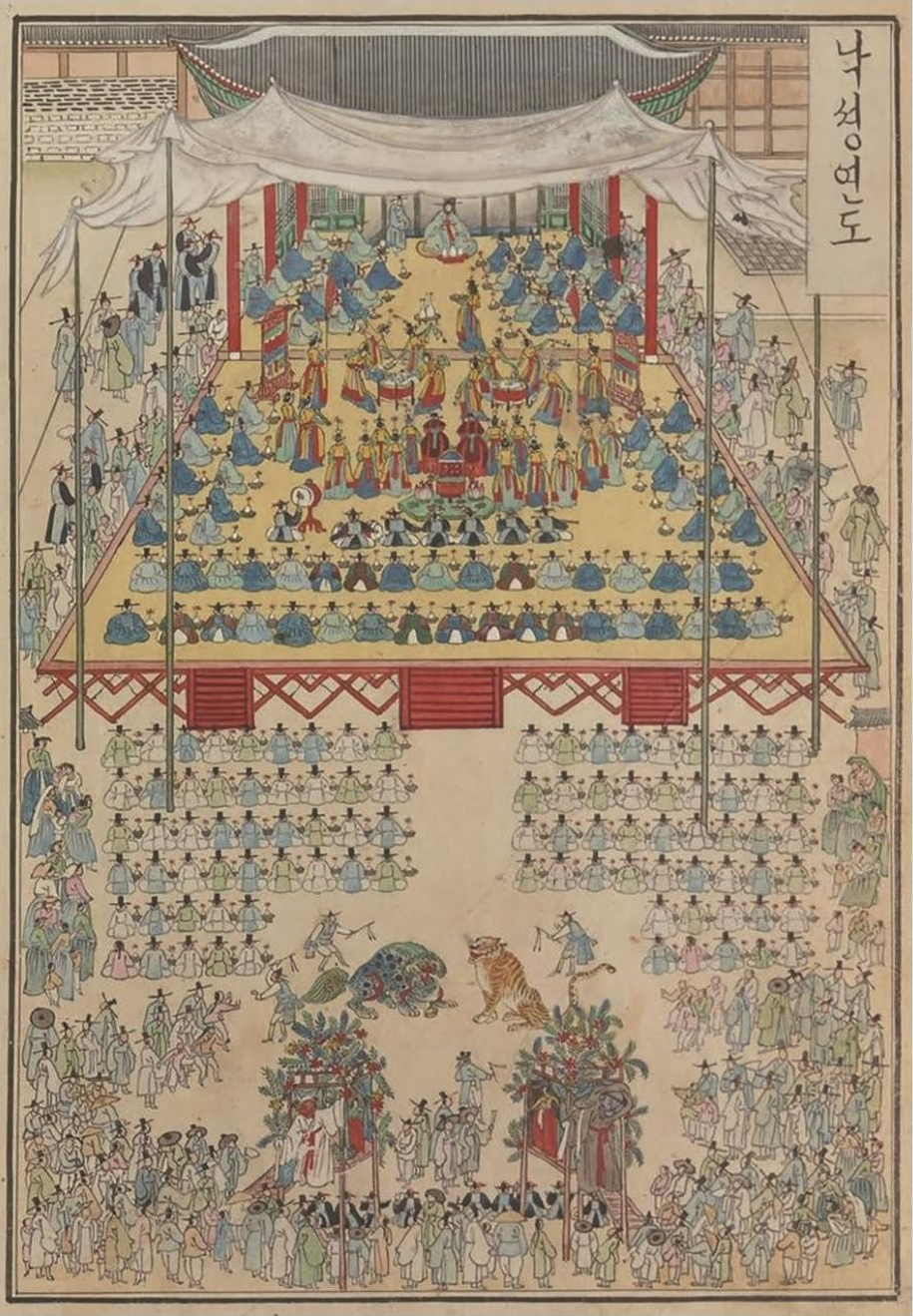

《사자놀이》와 관련한 기록이나 그림 자료는 삼국시대부터 조선시대까지 존재한다. 이러한 기록을 통해 《사자놀이》 전통의 유구함을 확인할 수 있다. 최치원의 〈향악잡영오수〉를 통해서 《사자놀이》가 서역에서 전해진 것임을 확인할 수 있으며, 『신서고악도((信西古樂圖)』의 ‘신라박(新羅狛)’의 존재는 우리의 《사자놀이》 연행 수준이 만만치 않았음을 나타낸다.

< 《신서고악도》 신라박 ©국립무형유산원 >

높은 연행 수준과 함께 《사자놀이》에서 주목할 만한 것은 그 분포의 광역성이다. 1930년대 『조선의 향토오락』에 조사 정리된 것과 1950년대 김일출이 조사한 성과에 따르면 함경도, 평안도, 강원도, 경기도, 충청도, 경상도 등에서 《사자놀이》가 벌어지고 있었음을 확인할 수 있다. 《봉산탈춤》, 《은율탈춤》, 《강령탈춤》, 《수영야류》 등 현전하는 가면극에서도 《사자놀이》가 적지 않게 발견되어, 《사자놀이》 분포가 너른 지역에 걸쳐 있음을 알 수 있다. 《사자놀이》의 분포 지역 가운데서 함경남도 북청 지역은 《사자놀이》의 본향이라 할 정도로 성행했다. 특히 댓벌 곧, 죽평리(竹坪里)의 《사자놀이》가 유명했으며, 이촌(李村), 중촌(中村), 넘은개 등에서도 《사자놀이》를 했다. 그밖에 동문밖, 후평, 북리(北里), 당포(棠浦) 등도 많이 알려진 북청 지역 《사자놀이》 전승 마을이었다.

< 북청 지역의 사자놀이(옛 사진) ©국립민속박물관 >

여러 마을에서 전승되었기에 《사자놀이》 연행 내용이나 등장인물에도 차이가 있었다. 원래 북청 지역에서는 사자가 한 마리만 등장했다. 어미 사자와 새끼 사자를 함께 등장시키기도 했지만, 이는 드문 경우였다. 사자의 모양 역시 달랐다. 김일출에 따르면 사자가면은 ‘호랑이 또는 고양이 모습’, ‘귀면 모양’, ‘용 비늘을 그린 형태’ 등으로 나눌 수 있었다. 이렇게 다양한 북청 지역의 《사자놀이》는 한국전쟁 당시 월남한 북청 출신 연희자들에 의해 1960년대에 재연되면서 오늘날의 형태를 갖추게 되었다. 본래 북청 지역의 《사자놀이》에서는 사자 한 마리만 등장하던 것을 두 마리가 등장하는 방식으로 변화가 이루어진 것도 이때이다. 그리고 본래 북청에서는 〈사자춤〉과 함께 〈거사춤〉, 〈무동춤〉, 상모돌리기 등이 연행되었지만, 1960년대 재연 과정에서 〈애원성춤〉, 〈사당ㆍ거사춤〉, 〈무동춤〉, 〈넋두리춤〉, 〈꼽추춤〉, 〈칼춤〉, 〈승무〉 등 다양한 연희를 두루 수용했다.

< 북청사자놀음의 현재 연행. ©국립무형유산원 >

< 『뎡니의궤』 <낙셩연도> 사자놀이 연행. ©프랑스 국립도서관 > -

내용

○ 개요 북청사자놀음은 정월대보름 전후에 연행하던 세시풍속이다. 사자를 통하여 악귀를 쫓고 마을과 집이 태평하고 행복하기를 기원하며 《사자놀이》를 성대하게 거행했다. 정월 4일부터 14일까지 마을 가가호호를 방문하면서 《사자놀이》를 했는데, 지신밟기와 유사하게 집과 마을의 평안함을 기원했다. 음력 정월대보름 저녁에 달이 뜬 후 도청 앞마당에서 퉁소 소리가 울리면 온 마을 사람들이 모여들었다. 이날 저녁 북청군에서는 수십 개 마을에서 밤을 새워 《사자놀이》를 했다. ○ 절차와 구성 북청에서의 《사자놀이》는 〈사자춤〉이 중심이 된다. 이때 여흥 차원의 다른 연희도 벌어지는데 〈애원성춤〉, 〈사당춤〉, 〈거사춤〉, 〈무동춤〉, 〈넋두리춤〉, 〈곱추춤〉, 〈칼춤〉 등이 그것이다. 현재의 북청사자놀음은 한국전쟁 전후 월남한 북청 출신의 연희자들에 의해 재연되었다. 그 과정에서 재구성이 이루어졌다. 북청 지역의 세시풍속 혹은 대동놀이로서 연행되던 것에서 하나의 보여주는 공연으로서 변화하게 된 것이다. 그렇게 재구성된 북청사자놀음은 크게 《마당놀이마당》과 《사자놀이마당》으로 나눌 수 있다. 《마당놀이마당》은 〈마당돌이〉, 〈애원성춤〉, 〈사당ㆍ거사춤〉, 〈무동춤〉, 〈넋두리춤〉, 〈꼽추춤〉, 〈칼춤〉 등의 순서로 진행한다. 본래 북청에서 여흥으로 놀았던 것들을 《마당놀이마당》에서 연행한다. 《사자놀이마당》은 〈사자춤 초장〉, 〈사자춤 중장〉, 〈사자춤 말장〉, 〈마을돌이〉와 〈뒷풀이〉 등의 순서로 진행한다. 《사자놀이마당》이 북청사자놀음의 핵심이라고 할 수 있다. 그 내용을 자세하게 정리하면 다음과 같다. 〈사자춤 초장〉은 사자가 몸을 푸는 대목이다. 사자는 좌우하상(左右下上)의 순서로 머리를 힘차게 돌리는데, 이것을 ‘모래기 친다’라고 한다. 사자춤 초장〉에서는 기교를 부리지 않고 모래기를 치면서 진퇴(進退)만을 한다. 〈사자춤 중장〉에서는 엎드리고, 기고, 뛰고, 입 맞추고, 몸을 떨고, 머리를 좌우로 돌려 이를 잡고, 꼬리를 흔들며 몸을 긁기도 하는 등 온갖 기교를 부린다. 한참 신이 나게 춤추던 사자는 양반이 준 토끼를 먹고 쓰러진다. 이에 마을 사람들은 쓰러진 사자를 살리기 위해 여러 노력을 한다. 중이 염불하고, 점쟁이가 병점(病占)을 치기도 하다가, 의원이 등장하여 약과 침으로 사자를 살려낸다. 사자가 소생하면 〈사자춤 말장〉으로 넘어간다. 〈사자춤 말장〉에서는 사자들이 서로 입을 맞추고 입사자(立獅子)춤을 춘다. 사자춤 말장에 이어서 〈마을돌이〉가 이루어진다. 사자가 집으로 들어가 곳곳의 부정을 없애고 어린이를 태워 무병장수할 수 있도록 기원하기도 한다. 〈마을돌이〉가 끝나면 등장했던 연희자들이 모두 등장하여 함께 춤을 추며 〈뒷풀이〉가 이어진다.

< 북청사자놀음 연행 ©국립무형유산원 >

○ 음악 특징

북청사자놀음의 음악은 주로 춤의 반주를 위해 이루어진다. 이러한 북청사자놀음의 음악에는 두 가지 특징이 있다. 첫 번째 특징은 퉁소가 반주 악기로 쓰인다는 점으로, 장구ㆍ북 ㆍ징 등의 타악기에 덧붙여 퉁소가 포함된다. 보통 퉁소 연주자는 2명이지만 6명이 참여할 때도 있다. 현재 전통연희 종목 가운데 퉁소를 반주 악기로 쓰는 사례는 북청사자놀음이 유일하다. 반주 장단을 장구가 아니라 북이 이끈다는 점도 주목할 만하다. 그리고 또한 특이한 점은 꽹과리가 반주 악기로 쓰이지 않는다는 것이다. 예전 북청 지역에서는 꽹과리를 사용하기도 했지만, 현재는 퉁소 소리가 제대로 들리지 않는다고 해서, 꽹과리를 편성하지 않는다.

< 북청사자놀음 퉁소 연주 악사들. ©국립무형유산원 >

북청사자놀음의 두 번째 음악적 특징은 세틀(三機) 형식으로 되어있다는 점이다. 북청사자놀음의 핵심 대목인 사자춤에서 이러한 양상을 보인다. 초장, 중장, 말장의 세틀 형식은 전통음악에서 흔히 찾아볼 수 있는 형태로 대개 느린 템포, 중간 템포, 빠른 템포로 구성된다. 사자춤에서 세틀 형식은 ‘3소박 4박자(12/8박자) 장단이 약간 느린 장단(초장)-중간 속도의 장단(중장)-빠른 장단(종장)’이 한 틀을 이룬다. 사자춤 이외에 북청사자놀음에서 연주하는 장단은 대부분 3소박 4박자 장단이다. 〈마당돌이(연풍대)〉, 〈애원성춤〉, 〈사당ㆍ거사춤〉, 〈무동춤〉 등의 장단은 모두 같다. 〈넋두리춤〉과 퇴장곡(파연곡)의 장단은 사자춤 중장과 같다.

-

의의 및 가치

북청사자놀음은 연초에 마을의 평안과 안녕을 기원하는 제의적 기능과 마을 사람들의 화합과 단결을 도모하는 역할을 했다. 또한 정월대보름이라는 세시에 밤새도록 춤과 노래를 하며 즐기는 축제의 기능 역시 갖고 있었다. 이러한 기능과 역할의 중심에 사자춤이 있다. 유사한 기능과 역할을 하는 전통연희는 적지 않지만, 그 중심에 사자춤이 자리한 사례는 북청사자놀음이 유일하다. 북청사자놀음의 독특함은 반주 악기에서도 찾아볼 수 있다. 북청사자놀음의 반주음악에는 장구ㆍ북ㆍ징 등의 타악기에 덧붙여 퉁소가 쓰인다. 전통연희 종목 가운데 퉁소를 반주 악기로 쓰는 사례는 북청사자놀음이 유일하다. 타악 반주 장단을 꽹과리나 장구가 아니라 북이 이끈다는 점도 주목된다. 사자춤이 중심이 되고, 퉁소라는 드문 악기 연주를 북이 이끄는 장단으로 반주하면서 사자춤 연행이 이루어지는 독특한 전통연희가 북청사자놀음이다. -

지정사항

북청사자놀음: 국가무형문화재(1967) 한국의 탈춤: 유네스코 인류무형유산(2022) -

참고문헌

김일출, 『조선민속탈놀이연구』, 과학원출판사, 1958. 송지원ㆍ이용식 외, 『음악, 삶의 역사와 만나다』, 국사편찬위원회, 2011. 전경욱, 『북청사자놀음』, 화산문화, 2001. 전경욱, 『한국의 가면극』, 열화당, 2008. 전경욱 편저, 한국전통연희사전, 민속원, 2014. -

집필자

허용호(-)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기