-

다른 이름

정남희제 황병기류 가야금산조, 황병기 가야금산조

-

정의

황병기가 정남희제 가야금산조에 정남희의 유음과 자신이 창작한 선율을 더해 완성한 가야금산조

-

요약

-

유래

황병기류 가야금산조는 정남희 산조에 뿌리를 두고 있다. 정남희(丁南希, 1905~1988)는 한덕만, 임준용, 안기옥 등에게 가야금산조를 공부하였으며, 안기옥에게 가장 많은 영향을 받았다. 그는 1947년 무렵 약 47분에 이르는 자신의 산조 가락을 김윤덕에게 전수하였다. 황병기(黃秉冀, 1936~2018)는 1952년부터 김윤덕에게 정남희 산조 전 바탕을 배웠다. 30여 년 동안 정남희 산조를 지켜온 황병기는 정남희가 1930년대에 유성기음반에 취입한 산조 가락과 월북 이후 북한에서 녹음한 연주테이프의 유음을 추가하고 자신이 작곡한 가락을 더해 “정남희제 황병기류 가야금산조”를 완성하였다.

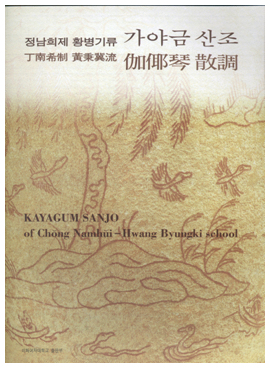

< 가야금 산조의 전설적 명인이었던 정남희의 산조에 오랫동안 몰두해 온 황병기가 30여 년 동안 가락을 보충하고 손질하여 다스름-진양조-중모리-중중모리-엇모리-자진모리-휘모리-단모리 등 총 8악장으로 완성시킨 가야금산조 악보. ⓒ이화여자대학교출판부 > -

내용

○ 역사적 변천 과정

황병기류 가야금산조는 정남희-김윤덕-황병기로 이어지는 계보이다. 정남희는 안기옥의 수제자로 1934년과 1939년 두 차례 가야금산조를 녹음하였다. 이 당시 정남희 산조는 진양조-중모리-중중모리-자진모리 구성으로 약 20분 정도의 길이였다. 정남희는 1947년 당시 서울에서 활동하던 김윤덕에게 자신의 산조를 전수하였는데, 이 산조는 진양조-중모리-중중모리-자진모리-휘모리-단모리 구성의 47분 정도로 확대된 산조였다. 김윤덕은 황병기에게 1952년부터 약 7년 간 정남희 산조 전 바탕을 전수하였다.

< R. Garfias(로버트 가피어스) 선생이 1966년으로 추정되는 시기에 한국의 집에서 황병기 선생의 '가야금산조'를 촬영한 동영상자료. ⓒ국립국악원 >

황병기는 오랫동안 정남희 산조를 전수받은 그대로 연주하다가 1990년 평양에서 열린 범민족통일음악회에 참가하여 북한에서 녹음된 정남희 산조 테이프를 얻게 되면서 정남희 가락을 더 보충하게 된다. 그는 자신이 배운 정남희 산조에 정남희가 북한에서 짠 엇모리와 자신이 작곡한 다스름을 추가하고 산조 전체의 흐름을 위해 일부 가락을 손질하거나 가감하여 70여분 정도의 〈정남희제 황병기류 가야금산조〉를 완성하였다. 이 산조는 1998년 『정남희제 황병기류 가야금산조』 악보로 출간되었고, 2014년 황병기가 연주한 산조 음반도 발매되었다.

○ 음악적 특징 정남희제 황병기류 산조는 다스름-진양조-중모리-중중모리-엇모리-자진모리-휘모리-단모리의 총 8악장으로 구성된 70분 길이의 대곡이다. 다스름 3장, 진양조 15장, 중모리 12장, 중중모리 6장, 자진모리 13장, 휘모리 5장 4마루, 단모리 10장 1마루 등으로 장 구분을 세분하여 구조적인 형식미를 강조하였다. 길게 계속되는 여음으로 여유롭게 멋을 내면서도 다양하게 청과 조를 변화시키며 음악 흐름의 극적 효과를 높이며 긴장감과 이완감을 조성하는 특징이 있다. 리듬 면에서는 자진모리와 휘모리에서 2분박과 3분박을 다양한 형태로 결합한 혼분박 리듬을 적극 활용하였고, 여음과 호흡으로 엇붙임을 구사하여 선율 변화를 추구하는 점이 특징이다.

○ 악기편성 가야금 독주이며, 장구 반주가 따른다.

-

특징 및 의의

황병기류 가야금산조는 산조의 새로운 확장 방식을 보여주었다는 점에서 의의를 찾을 수 있다. 대부분의 산조는 스승의 가락에 자신의 가락을 더하는 방식으로 유파가 형성된다. 황병기류 가야금산조는 정남희 산조를 근간에 두고 정남희의 유음을 추가하는 한편, 산조 흐름에 맞게 자신이 짠 가락을 보충하는 방식으로 확장되었다. 황병기류 산조의 출발점이 된 정남희 산조 역시 시간의 흐름에 따라 변화가 나타났다. 황병기는 초기 유성기음반, 중기 김윤덕 전승 가락, 후기 북한 녹음테이프에 이르기까지 정남희 산조에 나타난 시기적 변화를 모두 수용하여 황병기류 가야금산조의 근간이 정남희 산조에 있음을 확고하게 밝히는 방식으로 유파를 형성했다는 점에서 또 다른 산조 정신을 보여준다.

-

참고문헌

이보형, 『무형문화재조사보고서 7: 산조』, 문화재관리국 문화재연구소, 1987. 황병기, 『정남희제 황병기류 가야금 산조』, 이화여자대학교 출판부, 1998. 지애리, 「정남희제 황병기류 가야금 산조에 대한 연구 : 선율구성을 중심으로」, 이화여자대학교 박사논문, 2010. 기숙희, 「가야금산조의 전승과 확장 : 정남희·김윤덕·황병기를 중심으로」, 이화여자대학교 박사논문, 2015.

-

집필자

김일륜(金日輪)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기