-

정의

네모 상자 모양의 받침대 위에 비스듬히 올려놓고 치는 북으로 궁중 제례악의 등가에 편성되어 음악의 시작과 끝을 알리고 음악의 절주를 맞추는 타악기.

-

요약

중국에서 유입된 아악기의 하나로 제례악에 편성되며 우리나라의 문헌에는 세종대 이후에 등장한다. 헌가(軒架)에 편성되는 진고(晉鼓)와 유사한 기능을 가지지만, 진고보다 크기가 작고 등가(登歌)에 편성되는 점에서 차이가 있다. 상자 모양의 받침대[方臺] 위에 북을 비스듬히 올려놓은 형태로, 북통의 형태는 진고와 거의 비슷하다. 연주자는 바닥에 앉아 나무로 만든 북채로 북면을 치며, 제례악의 등가에 편성되어 음악의 시작을 알리는 악작(樂作)과 끝을 알리는 악지(樂止)에 연주하여 음악의 절주(節奏)를 조절한다.

-

유래

절고는 북송(北宋)의 진양(陳暘, 1068~1128)이 저술한 『악서(樂書)』에 따르면, 강좌(江左:: 남북조 시대의 남조를 뜻함. 양자강의 동쪽 지방. 지금의 강소성) 지역의 청악(淸樂)에 사용된 북으로, 바둑판 모양의 판을 붉게 옻칠하고 그 위에 그림을 그린 뒤, 가운데에 둥근 구멍을 뚫어 그 안에 북을 넣고 두드려 음악의 절도를 맞추는 악기이다.

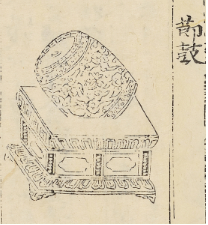

< 진양의 『악서』 「악도론」 ‘아부’에 수록된 절고 ©국립국악원 >

『악서』에서는 절고가 당나라 이래로 아악의 등가에 사용되었다고 하며, 부휴혁(傅休奕)의 〈절고부(節鼓賦)〉에 “종이 울리는 가운데 노래하고, 구소(九韶)에 맞추어 춤추니, 절도가 맞지 않으면 입으로 노래하지 않고, 절도에 맞지 않으면 손으로 두드리지 않는다.”라고 한 구절을 인용하여 그 기능을 설명하였다. 또한 『당육전(唐六典)』을 인용하여, 절고가 축(柷)ㆍ어(敔)와 함께 악현(樂縣)에 진설되어 등가악을 시작하고 그치게 하는 용도로 쓰였으며, 오채색의 이중 덮개로 장식되어 청악부(淸樂部, 당나라 십부기(十部伎) 중 하나)에서 사용되었다고 하였다. 결국 절고는 남북조 시대부터 사용되었으며, 청악에 편성되어 음악의 절주를 조절하였기 때문에 ‘절고(節鼓)’라 불렸다. 이 시기의 절고 형태는 『세종실록』 「오례(五禮)」와 『악학궤범(樂學軌範)』(1493)에 그려진 절고와 유사하다. 당나라 이후에는 아악의 등가에 편성되어 음악의 시작과 끝을 알리는 역할을 담당하였다.

-

내용

○구조와 형태 ㆍ방대(方臺): 사각형 상자 모양의 받침대. 받침대 위에 북을 비스듬히 올려놓는다. ㆍ북통과 북면: 북통 양쪽 북면에서는 쇠고리가 달려 있다. 북통 색깔은 검붉은 자주색이고 양쪽 북면의 중앙에는 삼태극 문양을 그려 넣는다. 북면의 가장자리에는 청ㆍ홍ㆍ흑ㆍ녹ㆍ황색의 오색 무늬가 있다. ㆍ목퇴(木槌): 나무로 만든 북채. 네 면이 모두 막힌 사각형 상자 모양의 받침대 위에 북통을 얹을 수 있는 오목한 받침 두 개가 서로 다른 높이로 놓여 있는 구조의 북이다. 연주할 때는 채로 치는 북면이 반대쪽보다 약간 위로 향하도록 두며, 나무로 만든 북채[木槌]로 북면을 친다. 『문헌통고(文獻通考)』에는 “그 모양은 바둑판과 같고, 그 위에 주칠(朱漆: 누런색이 조금 섞인 붉은색의 칠)을 하고 그림을 그리며, 가운데에 둥근 구멍을 뚫어 북의 끝을 넣기에 알맞게 한다.”라고 기록되어 있다. 북통 양쪽 북면에서는 쇠고리가 달려 있고, 북통 색깔은 검붉은 자주색이며, 양쪽 북면의 중앙에는 삼태극 문양을, 가장자리에는 청ㆍ홍ㆍ흑ㆍ녹ㆍ황색의 오색 무늬를 그려 장식한다. ○제작법 북을 제작하는 일반적인 순서에 따라, 북통의 재료가 되는 나무를 고르고, 북통을 만들고, 가죽을 다루어 북을 메우고, 색을 칠하고, 북틀과 장식을 만든다. ○용도 궁중 제례악의 등가에 편성되어 음악의 시작과 끝을 알리고 절주를 조절한다. 현재 《종묘제례악》, 《사직제례악》, 《문묘제례악》, 《경모궁제례악》, 〈정동방곡〉, 〈유황곡〉 연주에 편성된다. ○악기 연주법 연주자는 바닥에 앉아 나무로 만든 북채로 삼태극이 그려진 북면의 중앙을 친다. 제례악의 등가에 편성되어 음악의 시작을 알리는 악작을 축(柷)과 함께 연주하고, 음악이 끝남을 알리는 악지를 어(敔)와 함께 연주한다.

< 절고 악보 : 《문묘제례악》 등가악 악작과 악지 ©국립국악원 편, 『국악전집: 아악보』 제20집 >

《문묘제례악》에서는 매 악구의 끝(노랫말 한 구를 이루는 네 글자 중 마지막 글자)에 절고를 두 번 쳐서 악구를 명확하게 구분한다. 《종묘제례악》에서는 각 악곡의 악구 처음과 악곡의 종지에 치며, 몇몇 악곡에서는 종지 부분에서 편종(編鐘)ㆍ편경(編磬)의 동음 반복 음형에 맞추어 세 번 연달아 치기도 한다. 이러한 절고의 기능은 헌가에서의 진고 역할과 유사하다.

< 출연/국립국악원 정악단 이 날 공연에서 〈《문묘제례악》 ‘황종궁ㆍ남려궁ㆍ고선궁ㆍ송황종궁’ : 출연/국립국악원 정악단. 이 날 공연에서는 ‘중려궁’과 ‘이칙궁’을 제외한 4곡만을 연주함. 등가에 편성된 절고는 전폐 절차에서 ‘남려궁’의 악작과 악지, 그리고 매 악구의 끝에서 연주됨. ©국악디지털음원>

<《종묘제례악》 : 출연/국립국악원 정악단. 이 날 공연에서는 ‘전폐희문ㆍ희문ㆍ기명ㆍ역성ㆍ소무ㆍ독경ㆍ영관’만 연주함. 등가에 편성된 절고는 악작과 악지, 그리고 각 악곡의 악구 처음과 끝에서 연주됨. ©국악디지털음원>

○역사적 변천 우리나라에서는 세종대 이후 문헌에 등장한다. 『세종실록』 「오례」와 『악학궤범』에 그려진 절고 형태는 『악서』에 그려진 것과 유사하다. 현재까지 제례악의 등가에 편성되어 사용되고 있다.

<『악학궤범』 「아부악기도설」에 수록된 절고 ©국립국악원> -

의의 및 가치

천ㆍ지ㆍ인을 대상으로 하는 제례의식에서 모두 울렸다. 오랜 세월 동안 궁중 제례악의 등가에 편성되어 음악의 시작과 끝을 알리고, 음악의 절주를 맞추는 역할을 해오고 있다.

-

참고문헌

국립고궁박물관 편, 『왕실문화도감 궁중악무』, 국립고궁박물관, 2014. 국립국악원 편, 『국악기 실측 자료집 1』, 국립국악원, 2008. 국립국악원 편, 『악학궤범』, 국립국악원, 2011. 김영운, 『국악개론』, 음악세계, 2015. 문봉석, 「신에게 바치는 신명의 울림, 절고ㆍ진고」, 『한국의 악기 2』, 국립국악원, 2016, 208~229쪽. 송혜진 글ㆍ강원구 사진, 『한국 악기』, 열화당, 2001. 송혜진ㆍ박원모 글, 현관욱 사진, 『악기장ㆍ중요무형문화재 제42호』, 민속원, 2006. 이지선 해제ㆍ역주, 『한국음악학학술총서 제10집: 조선아악기사진첩 건, 조선아악기해설ㆍ사진첩, 이왕가악기』, 국립국악원, 2014. 이혜구 역주, 『한국음악학학술총서 제5집: 신역 악학궤범』, 국립국악원, 2000. 진양 지음, 조남권ㆍ김종수 옮김, 『역주 악서 5』, 소명출판, 2017.

-

집필자

최선아(崔仙兒)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.